di Alessandro Busi

© Mariadonata Villa

«Un neonato riconosce solo bianco e nero. Poi si sviluppano retina, cornea, pupilla, neuroni e tutto il resto; poi ci sono l’apprendimento, l’educazione… così impara le lunghezze d’onda e le frequenze degli altri colori».

Io e Laura eravamo in piedi, in una sala del Centre Pompidou, davanti all’opera Quadrato nero (su fondo bianco) di Kazimir Malevič.

Non sapevo nulla di arte, tantomeno di arte contemporanea, ma stavamo insieme da sette mesi, era la nostra prima vacanza, non volevo certo fare la figura dello sprovveduto. Gli esami di Psicologia dello sviluppo e Psicologia generale erano freschi nella mia memoria, quindi spiegavo quello che vedevo con le nozioni che avevo imparato.

Se la seduzione è una promessa per portare a sé qualcuno, la conoscenza era di certo la mia tana: se starai con me, sarai al sicuro.

© Mariadonata Villa

Rincasato dal notaio, mi sono steso sul divano. Era ora di pranzo, ma non avevo fame.

Sono rimasto a fissare il soffitto, l’alone grigio e i fili della corrente dove un tempo c’era il lampadario.

Mi è tornato in mente Miller Mair – uno psicologo inglese alle cui idee sono particolarmente affezionato – e la sua teoria della Comunità di sé.

Lui riteneva che ogni volta che diciamo io, stiamo dicendo noi. Perciò, se vogliamo capire una persona, dobbiamo riconoscere le sfaccettature della sua comunità, la storia, le aspettative, le credenze e via dicendo, così da comprenderne le scelte, anche quelle che ci sembrano assurde.

«È come da piccoli» mi disse un giorno Laura «che bisogna abbandonare un mondo fatto solo di bianco e nero per imparare le sfumature e i colori».

Pensai: ma come si fa quando i colori che scopriamo ci fanno inorridire?

Spesso la sentivo così vicina che mi sembrava sapesse stanare i bassifondi della mia comunità e le tinte più cinèree, che li umanizzasse e li perdonasse. Era splendido e atroce.

Nella mia vita, pensavo, non c’è un altro posto in cui possa accadere.

«La teoria della coppia e dei colori di L. P.» scherzai. Mi infastidiva quando voleva essere lei a teorizzare. Che fine facevo io?

© Mariadonata Villa

In quella settimana di vacanza dedicavamo ogni pomeriggio al Centre Pompidou. La mattina vedevamo altri musei, monumenti e quartieri, poi pranzavamo e tornavamo in quelle sale, oppure esploravamo gli archivi digitali, cercando i video delle performance di body art.

Per quanto mi fingessi sicuro, era Laura a condurmi. La sua seduzione: se starai con me, esplorerai.

Un pomeriggio indossammo le cuffie e facemmo partire un video intitolato Rest Energy. Durata 4 minuti, anno 1980, artisti Marina Abramović e Ulay.

Sullo schermo comparvero un uomo e una donna, entrambi in camicia bianca e pantaloni neri, fra di loro un grande arco dorato. Si fronteggiavano. Lui teneva la freccia e il filo teso, lei il legno curvo. La freccia puntava al cuore di lei. Entrambi erano così sbilanciati all’indietro da essere appesi all’arco. Se lui avesse mollato la presa, la freccia l’avrebbe uccisa; se lei avesse mollato la presa, lui sarebbe caduto.

Finiti i 4 minuti, Laura mi bisbigliò che i due artisti erano stati marito e moglie per dodici anni, fecero varie performance insieme fino al 1988; poi percorsero la Muraglia Cinese, lei partendo dalla Testa del Dragone, lui dalla regione del Gansu e si incontrarono a metà strada dopo novanta giorni di cammino. Si abbracciarono, abbozzarono un saluto ai video operatori, sorrisero con la posa della malinconia e da quel momento si separarono.

Il terzo giorno entrammo in una stanza vuota, solo un cumulo di caramelle incartate nell’angolo più lontano.

«Puoi prenderne una» mi disse Laura. «Anche due, se vuoi».

Mi avvicinai. Evitai il giallo del limone e il verde della menta. Scelsi il rosso della fragola, Laura il blu del mirtillo. Le scartammo e facemmo cin-cin.

Mentre lasciavamo che lo zucchero si sciogliesse fra la lingua e il palato, mi spiegava che l’artista si chiamava Félix González-Torres.

«A inizio giornata ci sono settantanove chili di caramelle. Era il peso del suo compagno prima che scoprisse di avere l’Aids. Noi che le prendiamo consumiamo quel peso come fece la malattia con il suo corpo».

Sentii il gusto intensificarsi e la saliva inacidirsi, la montagna di caramelle mi sembrò insormontabile, le persone che le scartavano e le succhiavano, irrispettose.

Da che mi ricordo, riconosco di essermi legato a qualcuno quando inizio ad avere paura che muoia. L’idea di Laura che si ammalava inguaribilmente, nonostante i pochi mesi insieme, metteva in allarme tutti i miei sensi.

© Mariadonata Villa

Mi sono alzato dal divano di scatto e ho preso dalla mensola mezza vuota un libro che mi aveva regalato Laura. Le mie iniziali – A. B. – e la data – 25/12/2005 – le aveva scritte lei. È il catalogo della mostra Suspect di Marlene Dumas.

Le opere sono accompagnate da alcune considerazioni dell’artista, scritte in forma di poesia. Nel primo componimento rivendica il diritto di raccontare i propri quadri perché «i nostri occhi sono vicini alle nostre orecchie»1.

È passata una vita dall’ultima volta che l’ho sfogliato. Se mi concentro, posso rievocare le sensazioni delle prime mostre con Laura.

Eravamo primordiali, ribollivamo. Eravamo il desiderio di scoprire le rispettive visioni: «Le corna di Orlan, ti fanno più ribrezzo o fascino?», «Cosa metteresti tu dentro ai cassetti della memoria di Boltanski?». Nella dipendenza dalla sicurezza e dall’esplorazione, potevamo vivere la curiosità tenendo a bada la paura, costruire il nostro inventario variopinto di stranezze e di libertà.

Davanti alle opere, inclinavamo la testa e poi via a esprimere giudizi per fare, disfare e rigenerare il nostro gusto. Divergevamo e ci incontravamo, eravamo noi, simili e diversi dagli altri.

Cercando su YouTube Rest Energy, ho trovato un estratto del documentario The Artist Is Present, pochi minuti in cui Ulay e Abramović raccontano la loro storia e la loro fine. Definiscono la prima una simbiosi e il secondo vuoto. Il commento con più like – 954 – recita: how can you love so much and still it doesn’t work out? Seems like we are made for love but at the same time we aren’t.

© Mariadonata Villa

«Ci pensi che li vediamo, ma non ci sono?»

Chiesi: «Cosa?».

«I colori».

Era l’ultima sera a Parigi. Scegliemmo di ripercorrere tutto il museo, provando a fingere che fosse la prima volta.

Ci sedemmo. Attorno a noi le teste della serie Mixed Blood di Marlene Dumas.

Annuii: «Beh certo».

Laura ignorò la mia sicumera. Mi prese per il polso, si alzò e mi condusse verso il ritratto di una testa calva, con le narici larghe e le pupille puntate verso chi la osservava, l’incarnato dalle pennellate slavate.

«Che colore vedi qui?»

«Marrone. Marroncino».

«Io vedo sabbia. Se mi accuccio» si abbassò sulle ginocchia e io la imitai, «vedo qualcosa fra il beige e il giallo olivastro».

Sbattei le palpebre, le serrai. Mi concentrai per provare a sintonizzarmi con quello che vedeva lei, distinguere i colori come li distingueva lei. Riprodussi lo sguardo sottile del ritratto accanto e, per la prima volta nella mia vita, riconobbi le lunghezze d’onda eterocromatiche comprese fra i 550 e 650 nanometri.

Appellandomi ai ricordi di Psicologia generale recitai che «il colore non è solo una proprietà dell’oggetto, ma anche e soprattutto del nostro sistema percettivo che riceve la luce riflessa da quell’oggetto».

Stavolta toccò a lei annuire.

© Mariadonata Villa

È stato tutto molto veloce. Ho riconosciuto la sua calligrafia morbida e mai pacificata, apparentemente in ordine ma, a volerla leggere, difficile da comprendere.

Mi sono fermato dopo l’ultimo paziente della mattina. Ho messo la mia firma a destra della sua.

Per anni ci siamo chiesti perché le coppie di amici si incupissero al punto da lasciarsi. Analizzandole, arrivavamo a individuare delle rigidità che uno o entrambi non avevano voluto discutere.

Eravamo convinti che, se si è disposti a dare spazio alla delusione delle proprie aspettative, a modificarle, ogni rottura diventa evitabile. La comprensione era la nostra illusione di immortalità.

Ho dato la penna al notaio, che l’ha appoggiata sul tavolo e ha preso la sua stilografica dal taschino della giacca. Ha messo il suo sigillo, ha chiuso i fogli e mi ha comunicato che ci avrebbe mandato le registrazioni dell’atto.

«Da questo momento» ha detto «il vostro divorzio è effettivo».

© Mariadonata Villa

Scegliemmo New York.

Di certo c’entrava la nuova solitudine che ci aveva investito, ma non voglio dare a un evento la responsabilità della nostra crisi. Gli eventi sono eventi; i lutti hanno la forma di quelli che rimangono, non di quelli che muoiono.

Il nostro lutto fu fare i conti con l’imprevedibilità, con il tempo finito, con l’abbandono e con la possibilità di fare scelte radicali. Ci mettemmo anche noi di fronte alla domanda: Perché vivo la vita che vivo?

Stavamo insieme da diciassette anni.

Nei colori retroilluminati di Broadway e in quelli spenti di smog di Alphabet city, nei neon sotterranei, nei contrasti atlantici di luce e ombra ritrovavamo continui promemoria della nostra caducità, inviti a rispondere a quella domanda e declinarla: Che vita desidero?

Per Laura le mie nozioni sembravano essere diventate inefficaci, le sue proposte a fare le vivevo come noiose ripetizioni. Entrambi ci guardavamo fuggire, e quando capitava di parlare invece che evitarci, ci affidavamo a scenografie collaudate dai colori tenui.

Avevamo bisogno di scegliere tonalità nuove, ritinteggiare.

Aveva funzionato così, anni prima. Stavamo facendo un picnic in una piccola spiaggia sull’East River, nei pressi di Dumbo, quando Laura mi disse: «Ti faccio una proposta».

Masticavo pastrami: «Ti ascolto».

«Perché non ci sposiamo?»

Deglutii e accettai.

Non ho mai rimpianto di averlo fatto, nemmeno oggi.

Concordammo di tornare al MoMA, a Coney Island; ovviamente anche al Museo dell’11 settembre.

New York e l’11 settembre erano stati la mia ossessione.

Passai anni a scandagliare le ricostruzioni, leggere le storie e inventarle, a prendere i miei ricordi e inventare anche loro. Rintracciavo in quel giorno del 2001 la scoperta che anche le cose apparentemente sicure possono crollare, la fine del mio passato e l’inizio del mondo a venire.

Il navigatore diceva che dal nostro indirizzo per raggiungere Ground zero ci volevano venti minuti di metro 4, oppure un’ora e ventinove a piedi.

Laura scelse la metro, io di camminare.

Affidandomi alla presunzione di aver capito l’urbanistica della città, mi mossi a intuito, mi persi, esplorai da solo e ritrovai la strada chiedendo alle persone. Capii di essere non più così lontano quando smisero di sincerarsi se fossi proprio-proprio sicuro di non voler prendere i mezzi. Riconobbi poi il rumore sopraelevato delle auto, i pilastri di cemento imbrunito dall’umidità, gli ombrelli sgargianti delle guide turistiche. Salii le scale: le funi di metallo, le campate di mattoni, i grattacieli che riflettevano l’azzurro ambrato del fiume e il verde corroso della minuscola Statua della Libertà.

Quando arrivai al memoriale, Laura era appoggiata alla vasca di granito nero, guardava la cascata perpetua d’acqua bianca. La raggiunsi, ci salutammo con un bacio ed entrammo nel museo.

Procedemmo a velocità diverse, attratti da cose diverse. Lei si soffermò a leggere le storie dei cani rescue, io cercavo le persone.

Ci rincontrammo ad ascoltare le registrazioni dal volo 93 – quello che i passeggeri avevano fatto precipitare in Pennsylvania. Erano i messaggi lasciati alle segreterie telefoniche prima del suicidio collettivo. Una voce di donna salutava la figlia e il marito, diceva: «Goodbye sweetheart». L’intimità di quelle due parole era straziante.

Laura mi chiese: «Questi audio non li conoscevi?».

Avrei potuto dire di sì – ero abituato a dare di me l’idea di quello che sapeva tutto. Scossi la testa.

Riprendemmo a girare da soli, ma presto ci trovammo davanti alla fotografia di Richard Drew, The Falling Man. L’immagine è nota, le linee verticali della Torre Nord sullo sfondo, l’uomo nel mezzo, a testa in giù, il volto a favore di camera, una gamba distesa e l’altra piegata, come se si fosse messo comodo.

L’avevo vista mille volte, eppure era nuova.

Non avevo mai fatto caso che una metà fosse in ombra, l’altra metà alla luce, che il corpo fosse una serratura che unisce gli opposti.

È questo, pensai, che facciamo quando scegliamo?

Per quanto il nostro impegno umano sia quello di costruire una visione del mondo sempre più complessa, ci sono momenti in cui dobbiamo procedere per semplificazione, affidarci a quello che percepiamo, desideriamo, sentiamo: la lucentezza del dolore, l’acido della speranza, la vertigine della malinconia, la miopia del futuro. Bisogna costruire i colori per annullarli nel nero e farli esplodere nel bianco, tornare ai primi giorni di vita e distinguere le ombre dei vecchi bisogni dalla nitidezza dei nuovi.

Guardavo la fotografia e Laura, Laura e la fotografia. Pensavo al nostro amico, a noi senza di lui, alla vita che avevamo vissuto insieme, al tempo da far ripartire.

In una citazione lì accanto, Drew diceva di aver fotografato otto persone che si erano lanciate dalla Torre Nord, e che aveva immaginato ognuna di loro fronteggiare lo stesso dilemma: lascio che siano gli eventi ad accadere o faccio io il mio destino?

Perché vivo la vita che vivo? E che vita desidero?

Sul volo di rientro, io e Laura ci promettemmo di non portare né rabbie né rancori, ma era troppo alto il rischio di crogiolarci nei ripensamenti.

Le nostre comunità ora dovevano guerreggiare così da mettere al sicuro la distanza necessaria per lasciarci.

Era spaventoso ed eccitante che Laura rifiutasse la mia sicurezza. Chissà come viveva lei il mio rifiuto della sua esplorazione. Si rivelò inaccettabile per entrambi pensare che non avevamo più bisogno l’uno dell’altra, ma volevamo essere riconosciuti come persone che sanno vivere da sole; persone per le quali stare insieme è una possibilità che possono cogliere, oppure no. Scegliemmo di non farlo; scegliemmo di non farlo insieme.

Non so cosa vedesse lei in quella fotografia, non glielo avrei mai chiesto.

So che incrociò le braccia mentre io tenevo le mani in tasca; niente più tinte da insegnare, niente più nozioni da sciorinare. Facemmo un passo di lato, ci avvicinammo l’uno all’altra, senza parlarci. Incuranti dei visitatori alle nostre spalle, restammo minuti a fissare la foto, con gli occhi lucidi. Non ci guardavamo, ma ci tenevamo d’occhio. Come succedeva spesso tra di noi, fu lei a parlare per prima.

Mi chiese: «Ale, cosa ci facciamo qui?».

Chiusi gli occhi un istante perché i nostri occhi sono vicini alle nostre orecchie e poi risposi.

Editing di Fabiana Castellino; correzione bozze di Viola Carrara

Alessandro Busi (1984) è psicologo e psicoterapeuta. Nel 2021 ha pubblicato il romanzo Fino all’inizio (Pièdimosca edizioni), nel 2022 ha partecipato all’antologia Multiperso (Pièdimosca edizioni). Suoi racconti sono usciti su varie riviste letterarie. Su «In allarmata radura» ha pubblicato Pit: appunti sulla solitudine e sui modi per sopravviverle.

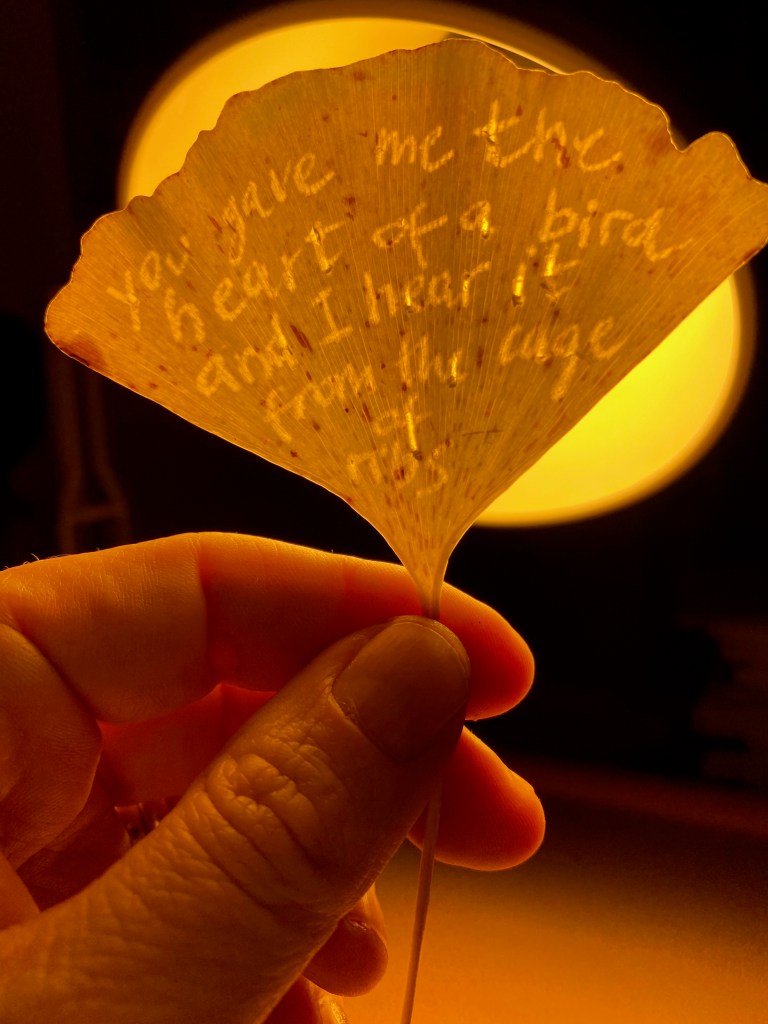

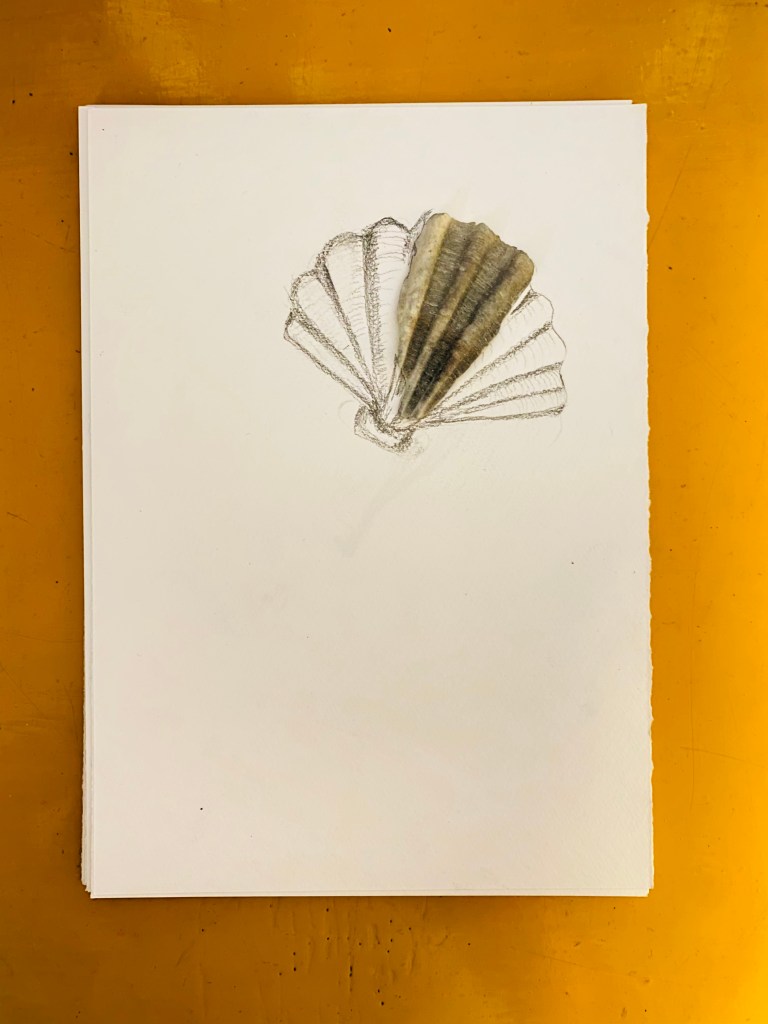

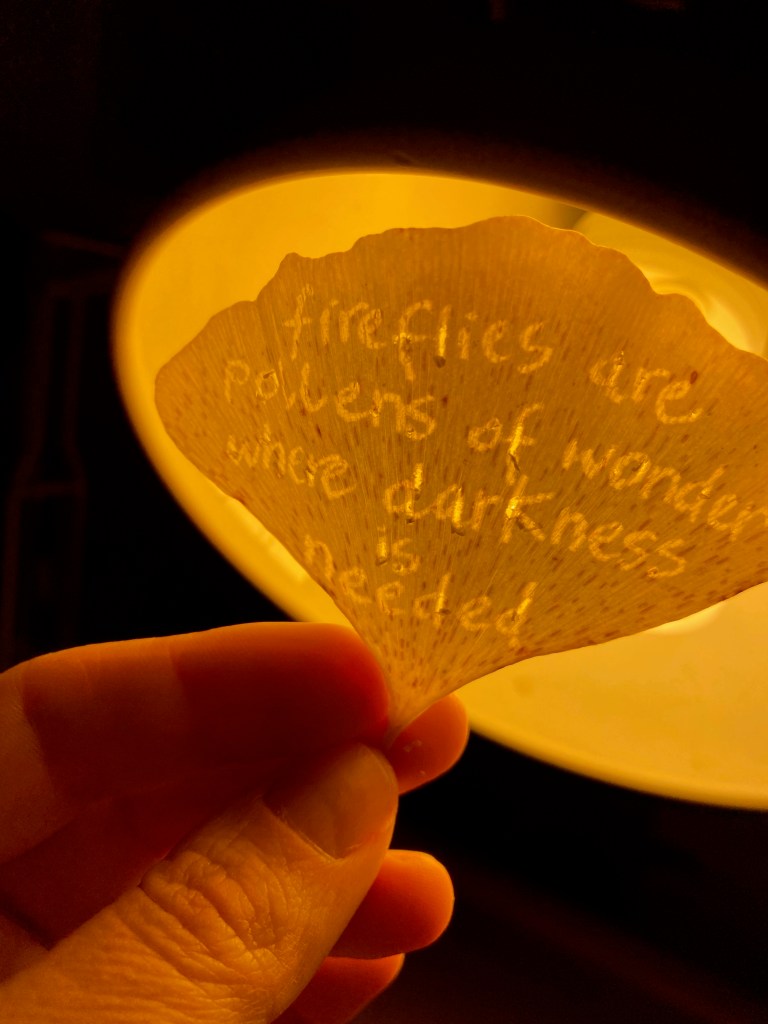

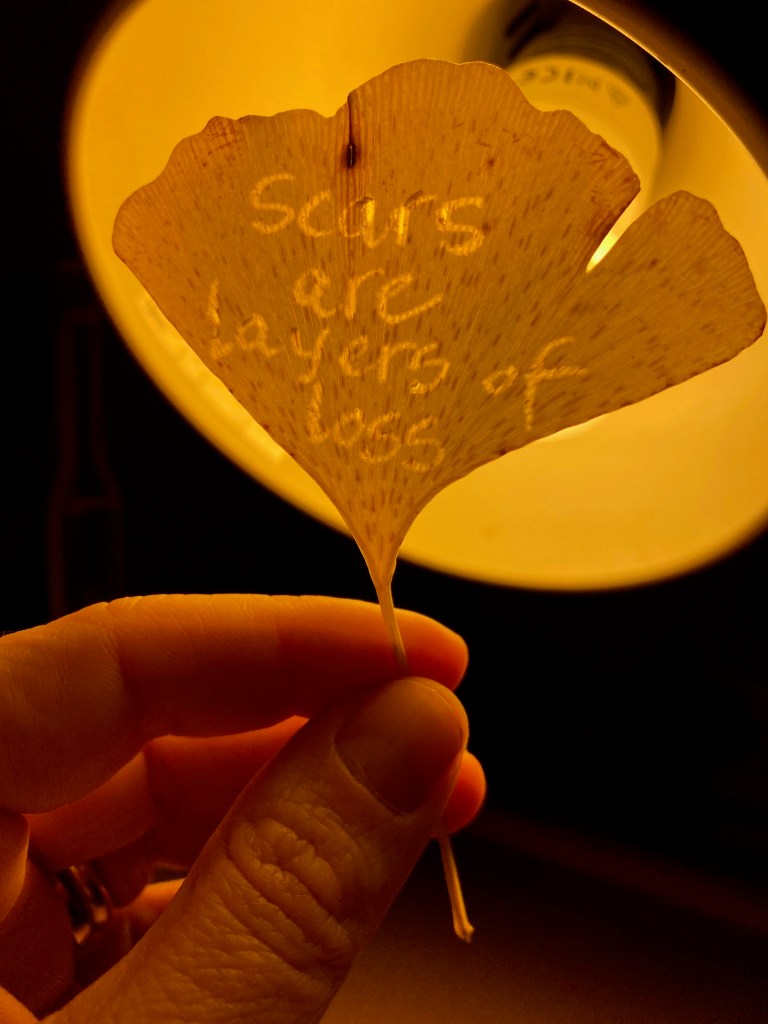

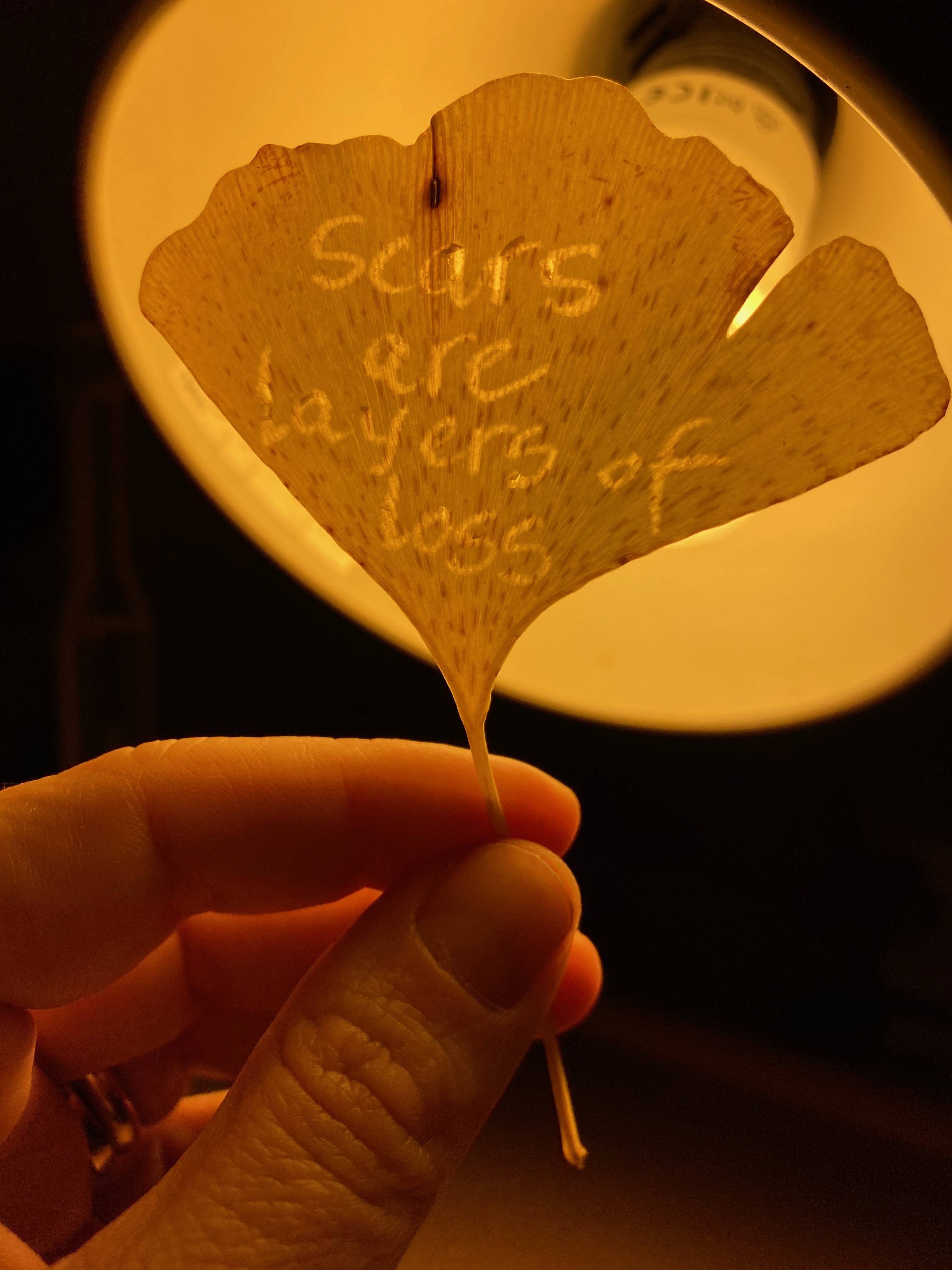

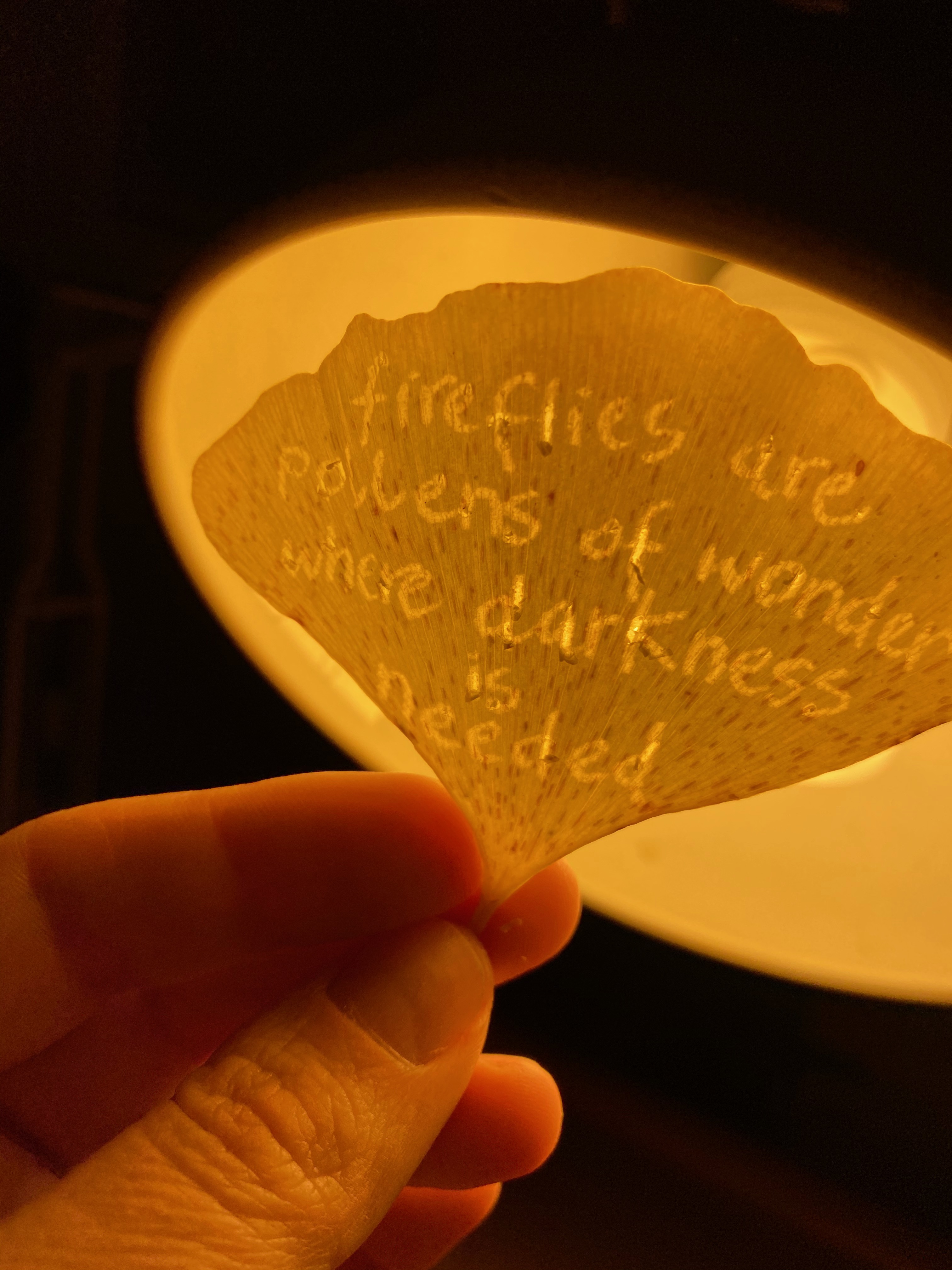

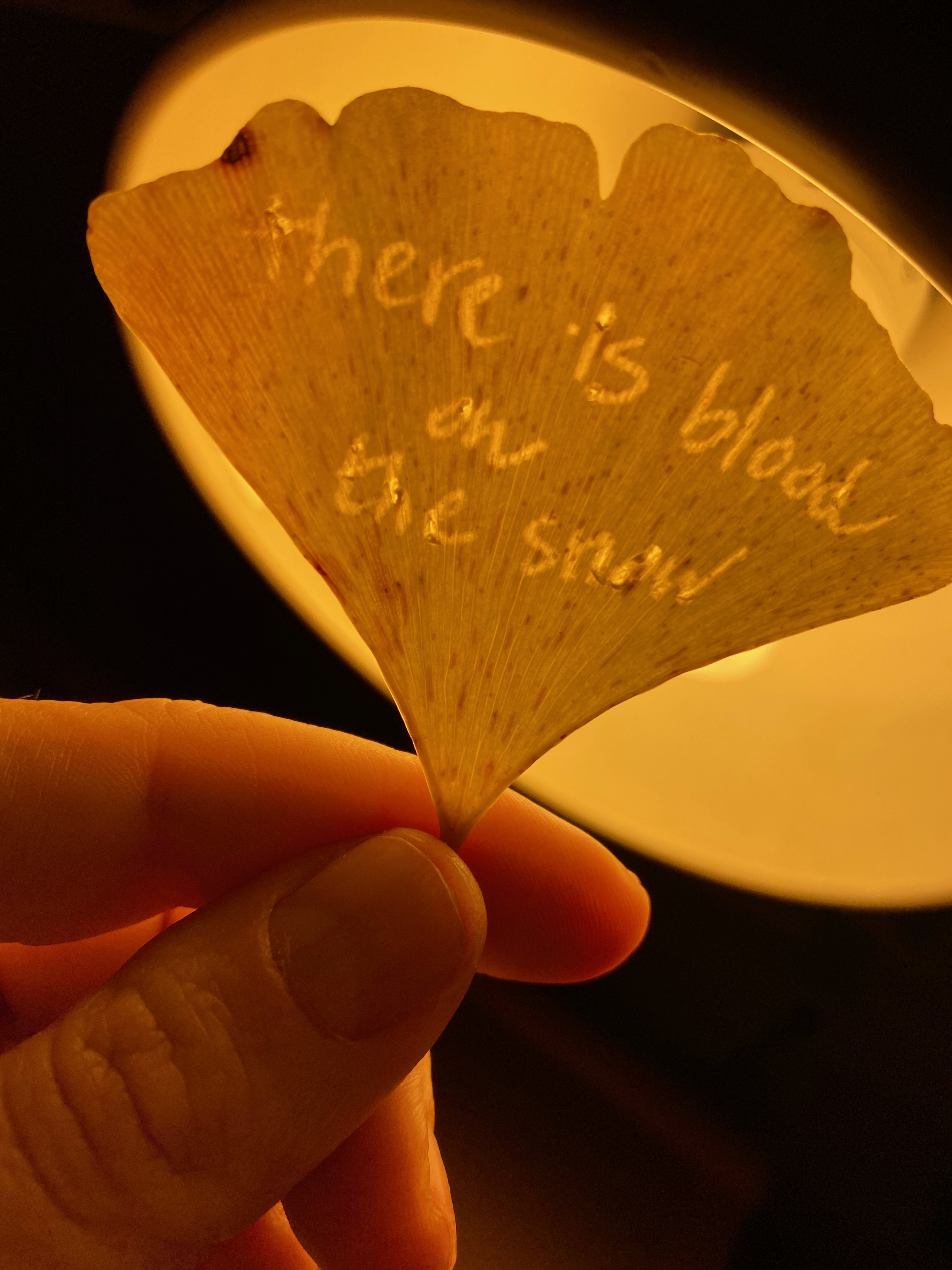

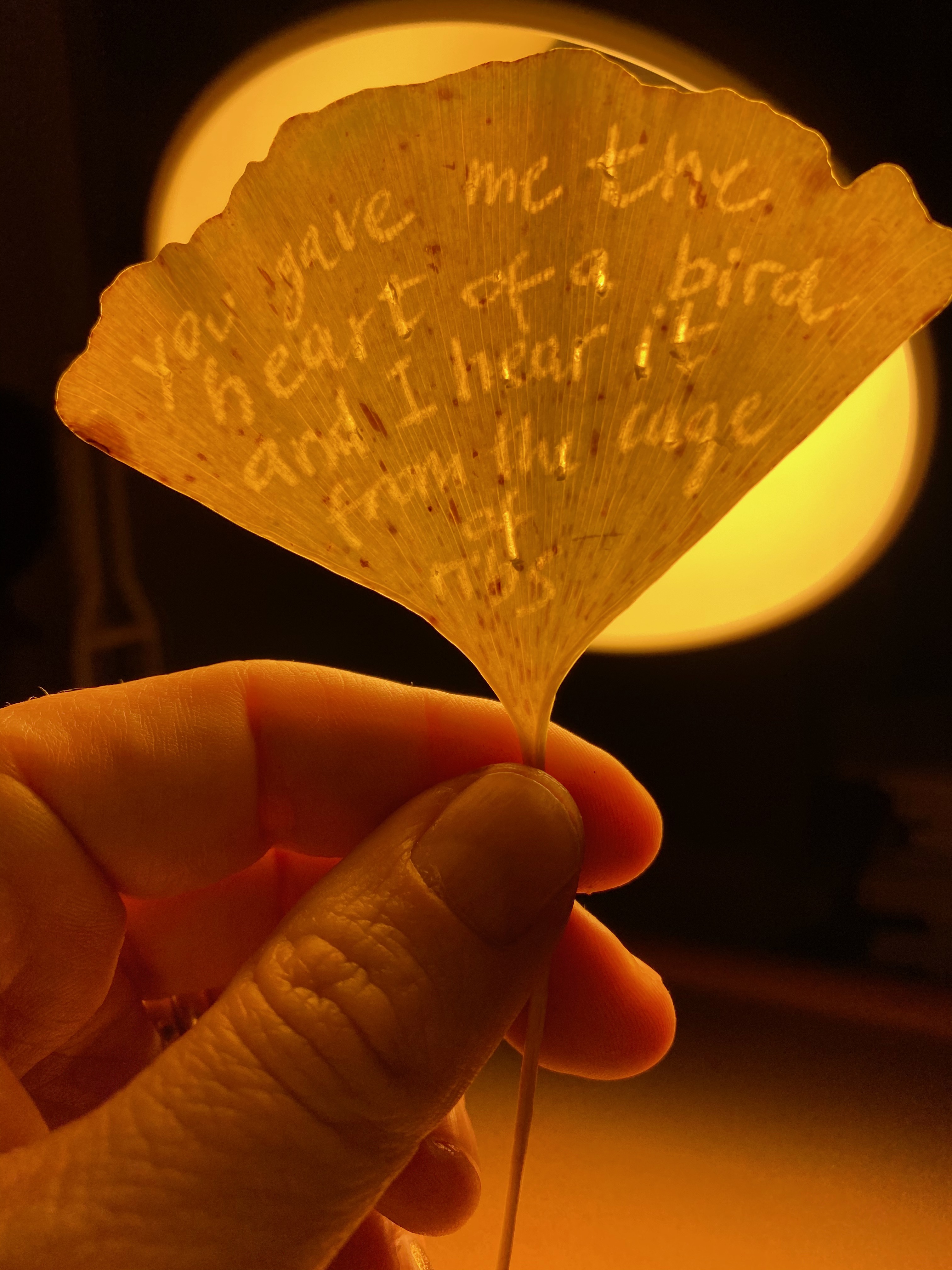

La poeta e artista Mariadonata Villa inventa un contatto con il tempo. Una relazione che si attiva nel gesto artistico ed esige il possesso di un corpo vivo: il suo e quello della materia plasmata. Nella sua opera L’anno della betulla, composta da trittici [15_o (objects), 15_ l (leaves), 15_b (birches)], la materia (ancora) viva sono le foglie, appena cadute dall’albero. L’artista interviene tra la caduta e la morte, l’abbandono e la fine, perché l’incisione, il segno, che vuole praticare per dare forma alla realtà, è possibile solo in quel momento di sospensione tra la vita e l’altrove. Attraverso l’operato dell’uomo e la sua arte è come riconoscere quello del creato. La connessione tra nascita e decadenza si prende lo spazio per riattivare il linguaggio: emergono poche parole luminose sulla pelle della foglia. Poche. Quelle che bastano.

È dunque un gesto artistico condizionato dal ciclo delle stagioni: Villa può lavorare a questa serie solo in autunno. E condizionato dallo scorrere del tempo: non possono passare più di due giorni dalla caduta per ottenere, esponendole in controluce, quella brillantezza che altrimenti non sarebbe possibile. Affascinata dal giallo delle foglie di ginkgo e dalla loro particolare consistenza, le raccoglie e le incide con una punta sottile, senza premere troppo, dal momento che una minima lacerazione comporterebbe una perdita di leggibilità. Nella lingua vive la necessità di rintracciare l’imperduto. Forse è un’illusione: il tempo e lo spazio che (ci) sono dati per incidere sono brevi, questa opera ce lo ricorda (due giorni più la minima superficie di una foglia) e l’artista deve correre il rischio dello spreco per trovare un frammento di vita non esausta.

Maria Teresa Rovitto

Mariadonata Villa vive e insegna a Modena. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’assedio (Raffaelli, 2013) e Verso Fogland (Minerva, 2020). Suoi testi e traduzioni sono stati ospitati su riviste e quotidiani nazionali in forma cartacea e digitale. Ha tradotto in volume, tra gli altri, Waters, Kilgo, Heaney, Burnside, Murray, Chrusciel, Berry, Robinson. Nel 2019 il suo testo A song for the wide nation diventa il titolo e lo script dell’installazione video di Stefano Cozzi alla Cittadella degli Archivi di Milano. Nel 2022 partecipa all’antologia Antiphons (Convivium Press) – poesie scritte in risposta al brano originale Homewards del premio grammy Richard Danielpour, una suite scritta per rispondere al bisogno di speranza durante la pandemia. Per il 2024 è prevista da Bored Wolves press l’uscita del suo primo libro scritto in lingua inglese, Fire/flies. Il progetto “L’anno della betulla/the year of the birch” è integralmente visibile su Instagram all’handle @merydon.

- Marlene Dumas, Suspect, Gianni R. (a cura di), Romano G. (Tradotto da), 2003, Skira, Losanna ↩︎

Ho adorato il tema e lo stile di Busi. Bellissima l’interazione con le immagini di Villa. L’ho già scritto, sei ARTE.

"Mi piace"Piace a 1 persona