di Serena Nadal

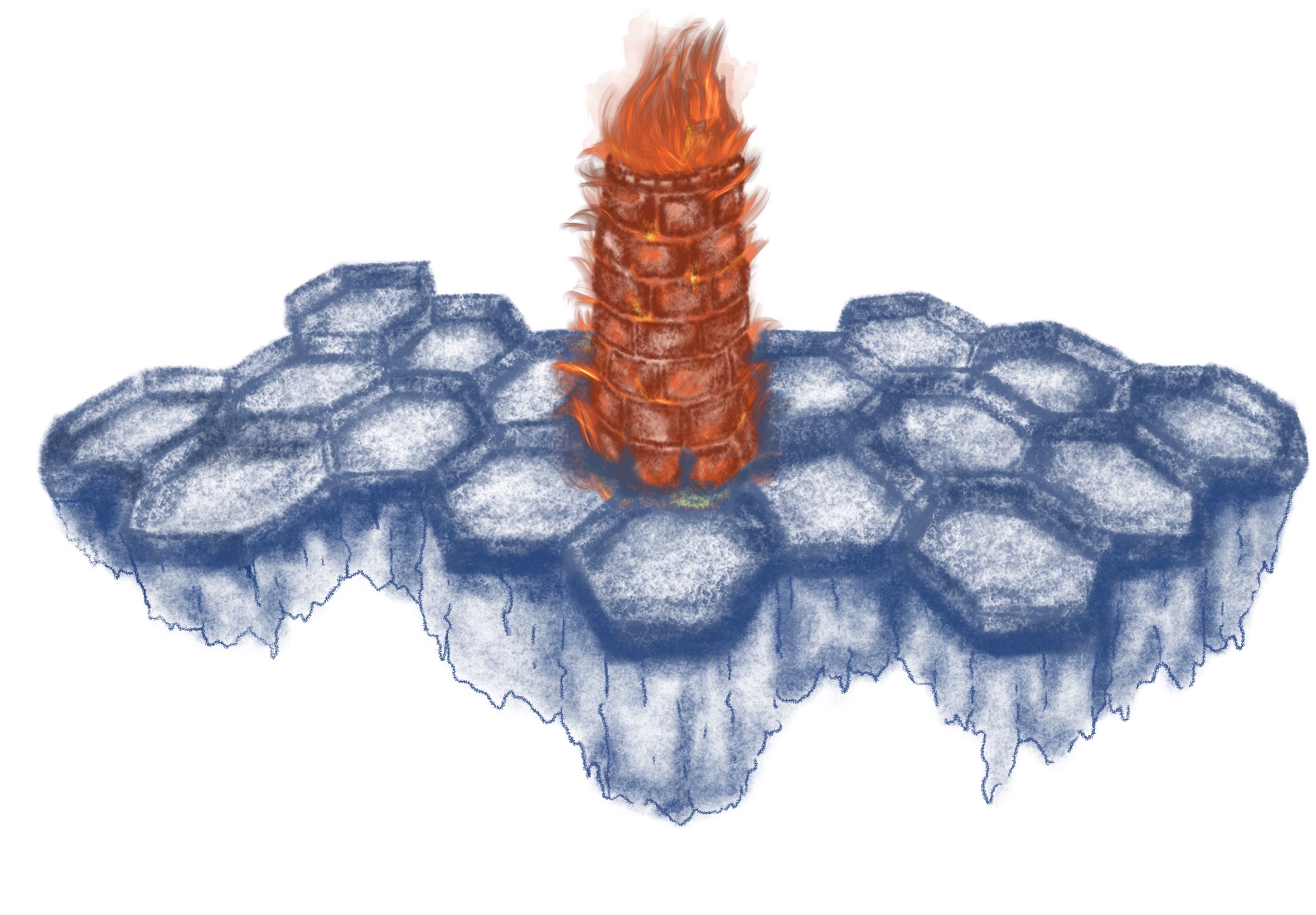

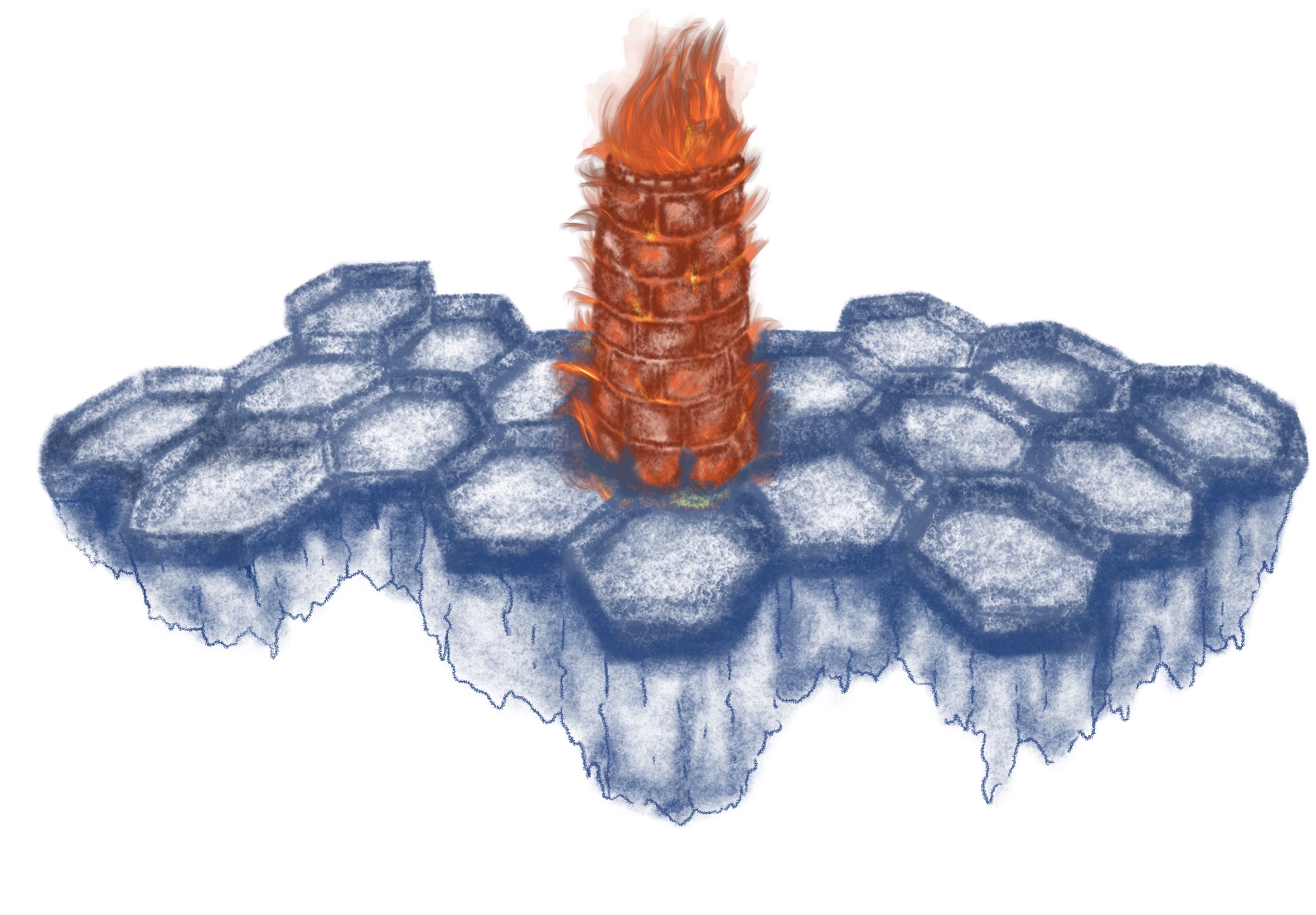

fotografia © Alexander Gonzalez Delgado | illustrazione © Adele Bilotta

Quando penso a me stesso in età diverse, ossia ad altrettante vite anteriori consumate, è come se parlassi di una lunga serie ininterrotta di morti, di un tunnel di corpi che muoiono uno dentro l'altro.1

Il fuoco arriva fino al cielo, è una torre di babele ma raggiunge dio. Il terreno su cui posa, nell’immaginario, dovrebbe essere rosso, come quello sconfinato dell’Africa, invece è nero; di rosso vediamo solo il fuoco: non brucia, non scoppietta, non è stato creato né con l’acqua né con la terra – cercatelo nella Genesi, non lo troverete –, ha cotto, però, i mattoni che lo alimentano. Quando i polmoni hanno buttato fuori il liquido amniotico, si sono dilatati e riempiti di ossigeno, la torre si è incendiata. Nel corpo ha tutti gli ovuli che disporrà durante la sua vita. Il fuoco arriva fino a dio, lui lo tiene vivo.

Nell’estate 1989, la radio passava Vattene amore. Era lunga cinquantuno centimetri e aveva il viso disteso. Le hanno dato un nome: Serena.

Su un terreno vergine si pensa che si possa coltivare, o costruire, quello che uno desidera, non è così; la terra ha le sue caratteristiche, si differenzia per granuli e composizione, questo influenza la capacità di trattenere l’acqua, le sostanze nutritive e la complessa lavorazione.

Il suolo non era omogeneo, e per quanto si potesse osservare nella sua vastità, lo si poteva analizzare solo una zolla per volta, mai due insieme. Esisteva ma non era accessibile: l’asfissia radicale può diventare terra secca, certe cose non si possono studiare, o prevedere, sono gli eventi che trasformano.

Le ossa, col tempo, si sono allungate, e poi sfracellate, i muscoli tesi, e poi strappati, gli organi si sono sviluppati insieme al corpo, e non hanno subito traumi, le cellule rigenerano di continuo, e adesso iniziano a invecchiare; di quello che era rimane qualche foto, un nome che continua a seguirla, e i cinquantuno centimetri da dove ha sviluppato l’altezza.

I Ficus macrophylla hanno una chioma di cinquantuno metri di diametro, le loro radici aeree sostengono la pianta, il fusto. La zolla che li ospita è umida, non acquosa. Gli alberi non sono cresciuti, lei ha cominciato a camminare e loro sono spuntati, hanno riempito la terra, alti, imponenti, le loro chiome si baciano, tutte si baciano. Il fuoco li illumina, anche al sole.

Spuntano tre edifici dalle chiome, sono vicini, potrebbero essere palazzi gemelli, solo le altezze sono leggermente diverse, i mattoni a vista. Ai piedi, accanto alla costruzione con la porta più grande, si possono vedere alcuni mattoni, come se qualcuno avesse dimenticato di portarli via, oppure come se qualcuno intendesse innalzare qualcosa. Potenza e atto adagiati sul terreno.

Il terreno è silenzioso, i pensieri non fanno rumore nei tronchi cavi. Esiste quello che si vede, alberi e tre edifici, poco altro.

dudù dadadà. Le hanno dato un’identità, due ruoli: figlia, sorella. Era il loro trottolino amoroso.

© Alexander Gonzalez Delgado

Quando la parola ha riempito la bocca, gli uccelli hanno popolato i rami: cantano e nidificano. Solo la notte si fermano, ogni tanto un assiolo riempie il buio, anima la tenebra, la fa somigliare al giorno. I tre edifici spuntano dalle chiome, le loro cime vengono scambiate per stelle, i mattoncini – quelli dimenticati da qualcuno, sembra – sono stati tagliati, divisi a metà, piccoli e più numerosi: hanno cominciato a prendere forma. Esattamente davanti a loro, minuscoli edifici costruiti con materiali non riconosciuti nel mondo umano troneggiano con colori che il linguaggio non saprebbe nominare, gli accostamenti sono impropri e sgargianti. Alle diciassette, quando il sole volge verso ovest, un fascio di luce attraversa il fuoco e riempie di rosso le micro-construction, i colori si annientano, ne rimane qualche traccia alla base, ma il rosso sgorga dalla non-materia. Sembra gomma, rimbalzante. Non è importante darle una classificazione. In questa zolla di terra, gli uccelli si posano su groppe di animali che hanno la testa di ippopotamo e corpo da ghepardo. Si volatilizzano in fretta esistono solo quando sanno di essere guardati.

Lei è nascosta dietro una tenda, la sorella la trova subito: le vede i piedi. Serena si chiede come ha fatto, se i suoi occhi sono coperti non può essere trovata. Quando la sorella le dice di non voler più giocare, saltando mette il sedere sul divano, porta le gambe al muro, e accompagna la testa all’ingiù, sfiora il pavimento: le porte della sua casa, da questa angolazione, hanno un gradino.

Le radici dei pini hanno un apparato radicale complesso, quello che i ficus strutturano nell’aria, il pino lo fa di nascosto – fino al momento in cui anche lui decide di cercare il sole. Le radici fascicolate si diramano dal fittone e possono essere di vario ordine, raggiungere anche molti metri di profondità, osano nella ricerca del nucleo, quello che si dice si trovi al centro della terra, saprebbero avvolgerlo senza bruciarsi, mentre le radici corda, le loro sorelle, sono superficiali e si sviluppano orizzontalmente, possono raggiungere, però, una lunghezza notevole. È rimasto solo qualche ficus, in questa zolla, il terreno è più chiaro, sembra il marrone dei carioca, e i tre edifici non superano la chioma tondeggiante dei sempreverdi, restano comunque sempre i più alti tra quelli che sono spuntati tra i tronchi. I mattoni più piccoli hanno smussato gli angoli, si sono piegati in un semi-cerchio: un igloo trasparente riflette la porta di legno, costantemente aperta, del palazzo che si trova davanti.

Poco distante, per fortuna c’è un bosco, per fortuna non ci sono alberi e un edificio quadrato piuttosto tozzo resta sospeso su margherite apetale, gli steli non si vedono, sono coperti da m’ama-non-m’ama, le pareti sono tessute da minuscoli non-ti-scordar-di-me. Le farfalle lo osservano senza mai fermarsi, o posarsi.

Gli uccelli notturni sono spariti, gli upupa volano senza lasciare scampo agli insetti.

La torre di fuoco sparisce agli occhi che esplorano.

La prima volta che è uscita con le sue compagne di classe è andata da Fresca Voglia, hanno accompagnato il chiacchiericcio a un gelato.

© Adele Bilotta

Il parquet ha coperto il terreno, tutto. Il terreno è stato coperto, dimenticato. Non si vede un fiore, un’aiuola, un albero. Non si vedono perché non ci sono. Il parquet non è uniforme, ha delle sfumature, tendenti al nero, soprattutto vicino alle porte delle strutture cubiche sgargianti. Sono molte, non si differenziano. Il silenzio ha smarrito le lettere che compongono la parola, non solo nella lingua che lei conosce, in tutte le lingue del mondo, tranne in samoano, «l’adolescenza non esiste» e la parola filemu si articola nei pensieri, rimane confinata nelle isole, non si propaga. Altoparlanti trasmettono una musica a centodecibel, ogni strada ne ha due, uno all’inizio, uno alla fine, le canzoni sono diverse. Nella stessa via si possono ascoltare i Korn e quattro passi dopo Lucio Battisti.

Le tre strutture rischiano di passare inosservate, nascoste tra i lampioni che le circondano voltando le spalle, la luce è rivolta all’esterno, il buio le risucchia i contorni.

Le biglie hanno dimensioni giganti, i colori tendono allo scuro, il rosso ha gradazioni diverse: rosso ciliegia, rosso scarlatto, rosso rubino, rosso vermiglio, rosso pompeiano, rosso amaranto, rosso corallo, rosso mattone, rosso aragosta, rosso cardinale, rosso bordeaux, rosso fuoco, rosso sangue, rosso carminio, rosso cremisi, rosso magenta, rosso Valentino, rosso Tiziano, rosso veneziano, rosso Falun, mai come il fuoco che, ormai, esiste senza esserci. Rotolano per le strade, senza sosta, partono da punti imprecisi in un flipper senza riposo. I panda rossi si agitano sotto le costellazioni, e dormono quando la luce li colpisce perpendicolarmente, inciampano tra le biglie, le calpestano, ignari di tutto pensano al loro benessere. Non ci sono tronchi cavi in cui dormire, nessun bambù da sgranocchiare, né bacche, insetti, foglie, funghi, solo strutture cubiche, a perdita d’occhio, colorati di tutti i colori, tranne di rosso. Il caos storpia i contorni.

Il Cutre è una serata universitaria, Serena il giovedì notte si cambia in ascensore e incontra gli altri per andare in centro, non a dormire da Lydia come ha detto ai genitori. La mattina, alle sei, con il trucco sfatto – le orecchie fischiano ancora Ballando sul mondo – aspettano il pullman per tornare in periferia, insieme alle persone fresche per andare a lavoro, loro vengono accompagnati da morfeo sui sedili del 72, fino alla fermata del liceo: tre ore di Letteratura e due d’Inglese; l’odore dell’adolescenza le inibisce il ragionamento, gli impulsi, la pianificazione; la corteccia prefrontale è abitata dagli ormoni, ha bisogno di tempo per svilupparsi: lei ride o piange ignara del funzionamento del suo cervello.

Per metà è sommersa dalla neve, l’altra metà è ricoperta dal cemento. La zolla ha la stessa forma delle altre, eppure la sua dimensione si dilata e rimpicciolisce. Sotto la neve capita di trovare i funghi, sotto il cemento non c’è niente.

Sopra il cemento il nulla, sopra la neve il ghiaccio. Le tre strutture slittano ma non cadono, sembrano più sottili e, di conseguenza, più alte. Un’aquila stride. Il silenzio rompe il ghiaccio.

© Alexander Gonzalez Delgado

La linea del tempo della sua vita, rappresentata come quella che a scuola troneggia sulle pagine dei sussidiari ha una tacca più spessa, non è l’anno zero di Cristo, è il 2009, l’anno in cui il terremoto ha raso al suolo l’Aquila, Berlusconi è stato colpito con una statuetta, e una barriera di legno ha ridotto in schegge le gambe di lei.

In situazioni di emergenza viene utilizzato il cemento a presa rapida, serve per il ripristino immediato di qualcosa che ha ceduto, si è rotto in modo improvviso e rovinoso. Il legante idraulico a contatto con l’acqua risulta immediatamente non più lavorabile. Il Grande Cretto riempie la zolla, sono spariti gli alberi, le nuvole, le tre costruzioni ci sono ma non si vedono, ci sono ma non si sa dove, solo il vento fischia: il grigio del cielo si inserisce nei pori grigiastri del cemento; le formiche esplorano sicure la geografia dei corridoi; ai margini, però, se si guarda bene, alcuni fiori comuni vengono sballottati a destra e sinistra, spavaldi se ne fregano dello scuotimento, erano dei semi arrivati da lontano: sono riusciti a trovare acqua, materiale organico, hanno scovato le crepe, la luce e si sono fatti vita in luogo di morte.

Riesce a muovere solo l’avambraccio Le serve per asciugare le prime lacrime. Scopre di avere due tubicini che le escono dal naso. Le narici sono secche. Una cuffia in testa. Alza il lenzuolo: un camice blu, fasciature bianche avvolgono le gambe, alcuni tubi si ingarbugliano all’esterno. È stata presa con un elisoccorso e operata per dieci ore in urgenza. La gamba sinistra era in necrosi, avrebbero dovuto amputarla. Il chirurgo ha cucito una vena alla volta, ha usato trapano chiodi e ferri per le ossa. Il femore destro è esploso, un’emorragia interna le ha fatto perdere molto sangue: On a besoin de sang zéro négatif, urlano in francese nella sala operatoria. Lei non può saperlo. Quando si sveglia non sa se ha entrambe le gambe, se potrà camminare, se tornerà in piedi, però adesso conosce il suo gruppo sanguigno: prima nessuno gliel’aveva mai detto.

La terra è brulla solo per quattro-cinque piedi, sembra debba capirsi, conoscersi, evolversi e così si comporta: la terra è brulla, marrone, piccoli insetti scavano corridoi, giocano tra granelli aridi, si spingono, però, anche più in là dove il terreno diventa umido, non più solitario, le piante prima timide si fanno folla, corteo, non fanno passare il sole, le lucertole non trovano i raggi, le lumache mangiano pigre le foglie, gli scarafaggi fanno festa sotto i sassi, le scimmie saltano di albero in albero; sopra le tre costruzioni i tucani, i colibrì, i pappagalli, la poiana bianca, cantano tra loro. La quarta costruzione era rovinosamente caduta, ora si costruisce da sé, in un realismo magico: le fondamenta non hanno ancora equilibrio, sanno comunque garantirsi stabilità, quando sembrano cedere, pali di fondazione si fanno materia, affondano nel terreno per ricercare nuova sicurezza. Il fuoco riscalda senza palesarsi. Il verde è irlandese, la speranza si fa odore.

Per molti anni le gambe hanno fatto ciò che hanno potuto, si sono rotte e poi rotte e poi rotte e ancora rotte e riparate, aggiustate, trapanate, violentate, rimesse in asse. Lei entra negli ospedali, esce dagli ospedali. Si è sempre detto che in mancanza di uno dei cinque sensi, un altro si affina; ha dovuto rimparare a camminare una decina di volte, come i bambini ma non era automatico, lei doveva memorizzare la coreografia: prima il tallone, dopo la punta, non alzare l’anca, muovi il braccio opposto, allarga le dita, e non dare nulla per scontato: il senso della vita le colorava gli occhi, come per un dono di dio, le erano diventati verdi nelle giornate di sole.

Il terreno diventa fertile quando ha una struttura glomerulare, la presenza dei pori è necessaria per il movimento dell’acqua, e il ph deve essere neturo: il microbiota e i piccoli organismi viventi lo popolano. Sopra, a perdita d’occhio, rose, orchidee, bonsai, azalee, anthurium. L’edera ricopre le tre costruzioni, sono più distanti dalla quarta, lei si trova esattamente al centro della zolla, è interamente sommersa di bougainvillea fucsia, rossa, rosa. Davanti a lei una nuova costruzione piena di specchi, e completamente opposta, la rende gigante. Il fuoco illumina persino il cielo lunare. Gli animali si accoppiano famelici, i gatti miagolano in calore strusciandosi sui tronchi, gli uccelli fanno le loro coreografie di ore per fare l’amore per tre secondi con la prescelta. Il tempo non esiste, chi si ama è più lontano della notte, e ben più alto del sole.

© Alexander Gonzalez Delgado

Sono lui e lei, in primo piano, sorridenti, dietro c’è un letto matrimoniale. Non il loro, non quello che hanno scelto per la loro casa. È un letto che li accoglierà per quella notte o forse per altre due, ancora non ne sono a conoscenza.

Si trovano in un b&b, lei, lui e la pancia. Una pancia come un’anguria, tonda, tirata, cresciuta per nove mesi.

Lui l’abbraccia, hanno gli occhi che ridono, la mano di lui, grande, aperta, è dove si appoggiava ogni volta che voleva farsi riconoscere. Su di lei, ma per accarezzare il figlio.

È l’ultima foto di loro due, prima di diventare genitori. “Noi due”, hanno scritto nell’anello dorato che dovrebbero portare ogni giorno.

«Dimmi una cosa bella», gli chiedeva, lui, nelle prime settimane in cui iniziavano ad amarsi. «Dimmi una cosa bella», chiedeva lei nelle sue giornate difficili. Lui rispondeva sempre allo stesso modo: «Noi due».

Il deserto è un luogo in cui il tempo si dilata, esiste, si fa presente ed eterno, razionalmente si sa che continua a scorrere come gli uomini hanno comandato, tic-tac, ma nel deserto il tempo non avanza, è uguale a sé stesso. La solitudine nell’aridità è pericolosa, però potrebbe essere un momento di raccoglimento, di ricongiungimento: esiste un popolo che ci ha vagato per quarant’anni. Nel deserto i cartelli non segnalano le indicazioni per uscirne, le scritte – in simboli sconosciuti agli occhi – danno la soluzione per renderlo ospitale.

Le tre costruzioni diventano possenti, sembrano vicine e irraggiungibili. La quarta ha trovato la sua forma, tempeste di sabbia la offuscano – nessuno può vederla – ma mette al riparo, insieme a quella specchiata, una costruzione minuscola – morbida senza contorni senza forma luminosa come quella colonna di fuoco che lei ora non riesce a scorgere – affrontano insieme il turbinio di granelli. Lontano si palesa un villaggio: le casette sono basse, resistenti, fondamenta solide e finestre enormi. Prima di essere case erano alberi, fiori: erano tutto nell’adolescenza, erano molto dopo, è la linfa adesso: la mutazione è la loro forza.

In questa zolla di terra non bisogna dimenticare l’esistenza di un presunto qualcuno che ha il potere di piantare il cedro, l’acacia, il mirto, l’olivo e di trasformare il deserto in uno stagno, in terra fertile. La colonna di fuoco vorrebbe ricordarglielo, i cartelli farglielo sentire: “Affidarsi”, potrebbero dire i simboli leggibili soltanto dalla pancia.

© Alexander Gonzalez Delgado

L’odore di ricotta rancida le sporcava i vestiti: il profumo spruzzato sul collo, destra-sinistra, l’olezzo del latte rigurgitato sulle spalle, quella destra-quella sinistra. Le giornate in cui l’ombra di quello che era faceva quello che doveva fare: i bisogni di un neonato srotolati sul pavimento, nei mobili, sulle mensole, nei letti, nella testa, sulla testa – i capelli sempre sciolti ormai sempre legati –, il seno, i capezzoli, il tira-latte, il corpo di lei un’estensione di un corpo minuscolo: sfamare, cullare, lenire, addormentare. Nell’armadio poteva trovare, appeso su una gruccia, quello che era stata prima di diventare madre, richiudeva le ante senza sfiorare l’involucro, non sapeva se oltre a un prima ci sarebbe stato un dopo.

Quando il terreno si assesta dopo un terremoto continua ad avere delle scosse minori per ritrovare stabilità, per riorganizzarsi con il cambiamento: le vibrazioni sismiche possono aumentare la pressione dell’acqua intrappolata tra i granuli del terreno, riducendo il contatto tra le particelle solide e trasformando la terra in una massa semi-liquida. Quello che questa zolla conosce è un segreto per quelle elencate precedentemente, e non vuole essere l’autrice qui presente a svelare i meccanismi delle zolle, o delle identità.

Lei voleva andare avanti nella narrazione: immaginava la zolla della mezza età, quella della vecchiaia – un terreno arso dal sole, spaccato, rugoso –, e anche quella della morte, dove il fuoco, quel fuoco che esplode con la nascita e ci tiene collegati a dio e alla terra, si sarebbe spento, e poi fatto cenere: un tappeto grigio in cielo, sarebbe diventato un tappeto grigio in terra. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Ma lei queste zolle, e questa trasformazione del corpo, del viso, della sua mente ancora non ha potuto vederle, e – narratrice prediletta – osserva solo con l’immaginazione il labirinto dei terreni su cui, un piede alla volta, potrebbe, se dio vuole, continuare a calpestare.

- Mircea Cărtărescu, Abbacinante. L’ala sinistra, traduzione di Bruno Mazzoni, Voland, Roma 2007. ↩︎

Editing di Livia Del Gaudio

Serena Nadal è nata a Venaria Reale. è editor di narrativa per Alter Ego edizioni e Tetra. Collabora con Laterza, e per altre case editrici, come redattrice editoriale. Per la rivista culturale Grado Zero è scouter e editor. Vive, spesso, a Trani.

Il mondo prende forma quando viene osservato. L’immagine scaturisce dal desiderio di guardare: un uroboro che si avvolge su se stesso a partire dal corpo, dallo stimolo sensoriale. Così un palloncino, una pompa di benzina, il greto di un fiume possono diventare simboli, paesaggi dell’anima altrimenti nascosti.

Seguendo l’indicazione tracciata dalla struttura del testo di Serena Nadal, l’immagine raddoppia nel dialogo tra fotografia e illustrazione. Nel disegno di Adele Bilotta quello che emerge è il segno, una traccia che materializza la Teoria delle identità centrali maturata dagli studi urbanistici e la trasforma in energia, fiamma di vita che scaturisce dalle zolle regolari di un territorio immaginato come l’alveare da cui si sviluppa un’intera esistenza. In Bilotta il colore è vulcanico, ricorda la psichedelia degli anni Settanta; un surrealismo inquieto che rompe l’equilibrio citando il testo e rovesciandolo in forme liquide e richiami alla pittura iconica di Dalì.

Al contrario, la fotografia di Alexander Gonzalez Delgado si esprime congelando l’azione in una compostezza formale che riecheggia il Perfect moment di Mapplethorpe: tutto è immobile compiuto, lo scatto non insegue l’istante ma si fissa immutabile nel passato.

L’ambiguità che si generale nel dialogo tra i due linguaggi visuali, antitetici, è spazio di tensione che, a sua volta, ribalta la parola misurata di Nadal creando un fraintendimento utile alla vita: lì dove nulla era, le particelle iniziano a muoversi, a vibrare, a comporre universi prima impensabili.

Livia Del Gaudio

Adele Bilotta, classe ’99, nella vita recita, studia, disegna, legge, scrive, canta, suona e si arrabbia quando le persone dicono che bisogna scegliere una sola strada e una sola passione. Laureata prima in Arte drammatica e poi in Lettere, studia Linguistica alla Sapienza, delle volte è conosciuta come editor e delle altre come Adeliocompresso.

Alexander Gonzalez Delgado. Nato all’Avana, Cuba. Laureato presso la Escuela Nacional de Arte con specializzazione in regia teatrale dopo aver concluso prima un biennio presso la facoltà di Lingua e Letteratura Spagnola. Nel 2000 si trasferisce in Italia e dal 2006 inizia ad avvicinarsi alla fotografia in maniera autodidatta realizzando la sua prima mostra personale Cercando te nello spazio Tadini, a Milano nel 2007. Da lì in poi ha continuato a esporre in mostre sia personali che collettive in diverse città d’Italia così come collaborazioni editoriali con diverse testate europee. Attualmente vive e lavora a Milano.

1 Comment