di Matteo Branduardi

© Paolo Drigo

But let’s leave these lovers wondering

Why they cannot have each other

Sing another song, boys, Leonard Cohen

Qualcosa di nuovo e inaudito

Un uomo cammina attraverso un paesaggio che conosce. Vede le cose che vede tutti i giorni, può ancora segnarle a dito e nominarle. Ma l’aspetto del castello, delle strade, della piazza, di tutto ciò che un tempo gli sembrava familiare, lascia spazio a qualcosa di allucinato, come un vuoto di pressione al centro del mondo. Sa che sarà difficile persino bere il caffè, il giorno dopo; che di quella sera non ricorderà quasi niente. Negli occhi balena la sua figura: di spalle, lontana, allucinata anche quella. E poi, improvvisamente, qualcosa per lui di nuovo e inaudito: l’incapacità di assimilare nozioni tanto elementari. Che non ci sarebbe più stato un noi, per esempio; che non l’avrebbe più sentita ridere.

Il trucco è semplice, bisogna lasciare l’indice e il medio sulle corde, così si minimizza il tempo dell’arpeggio. Dovrebbe uscire qualcosa di simile al tremolo flamenco: come uno sgranarsi di pioggia o di rosario, in equilibrio sul silenzio. A Elena è riuscito praticamente subito, ma Elena studia al conservatorio. Il difficile è che non basta essere veloci, bisogna soprattutto essere nitidi, precisi, rispettare le distanze, altrimenti le terzine si accavallano, si disfano in una specie di bicordo, e l’incanto si spegne sul momento.

Ho preso un treno, dopo il suo addio: un treno in ritardo di due ore. Ma non ci ho fatto caso: erano nulla di fronte all’eternità che adesso si apriva – l’eternità di un tempo senza lei.

(Era la cosa più dolce, sapere che da qualche parte c’era sempre un treno che portava a lei. Quindici minuti appena, gli orari di partenza imparati a memoria da entrambi, ora per ora. Salire sul vagone e aspettare che lei mi scrivesse. «Hai preso il treno, amore?». E poi la metro, contare i minuti, chiedere a che stazione fossi – perché era impaziente di vedermi. Moscova, Lanza, Cadorna: lo spazio e il tempo si riducevano a quella sola linea che ci teneva distanti).

Nella Nausea, Antoine Roquentin ascolta in un caffè un vecchio disco jazz con ritornello cantato, Some of these days. È un motivo da cui è ossessionato, una specie di codice d’accesso indecifrabile per un altro mondo: qualcosa di simile a ciò che rappresenta la Sonata di Vinteuil nella Recherche.

È solo allora, girata la manovella del fonografo, nella processione sacrificale delle note che acconsentono a morire per preparare il canto, nella voce che finalmente si leva dal silenzio sospeso in cui si spegne l’ultimo accordo, che il protagonista sente annullarsi per la prima volta l’orrore esistenziale che lo abita da sempre, e la vita sembra nuovamente possibile.

È strano il tempo che segue a un addio. È la veglia di un soldato lasciato solo in trincea, quando la resa è stata già decisa e lui è il solo a non crederci. Si ostina, fa la guardia a un confine ormai disabitato, si compiace del suo inutile eroismo. Tempo molle, lungo, scardinato. Tempo dilatato, pieno di pori e meati da cui entra ed esce il gelo. Tempo di solitudine, da limare e appuntire con tristi rituali.

Per esempio, questo: stringere quel pigiama coi soldatini dalle giubbe azzurre, sapere che è stata lei l’ultima a indossarlo, illudersi che quel calore artificiale di poliamide e lana sia davvero il suo, un’offerta d’amore conservata per me, il segno del suo corpo, inappellabile e vero. Sentirsi ridicolo, fuori di posto.

Non pioggia o rosario, dunque, ma pianto. L’arpeggio di The stranger è la mia Sonata di Vinteuil, il mio ritornello: impararlo è il solo modo per ricomporre il disordine in ritmo, per far sì che qualcosa di spezzato e indurito riprenda il suo movimento e si sciolga goccia a goccia come acqua. Quando Elena sgrana le corde con precisione e dolcezza, le sue dita dentro il silenzio somigliano a lacrime.

Perché mi si è offerto proprio Cohen, per questa strana riconciliazione con me stesso?

© Paolo Drigo

L’uomo che ama è un corpo che brucia

Tempo di rituali, di patetismo, di disagi mai sperimentati prima. Ad esempio, pensarla senza motivo nel mezzo di una lezione, di un pranzo in mensa coi colleghi, e avere all’improvviso gli occhi rossi, l’inferno nella gola. Oppure sentire tre sillabe esplose a bruciapelo, il nome di lei che affonda nella carne, squarcia fibre e tendini, frantuma le ossa, e io che resto lì, giustiziato sul momento, per un equivoco, uno scambio di persona. E poi la voce che trema, a ogni ora del giorno, i gesti automatici, privi di senso: avvertire una mancanza di peso nelle tasche, portare velocemente la mano a cercare il portafoglio, le chiavi – ma non sono mai il portafoglio o le chiavi, è un vuoto che mi porto dentro, più dentro, uno strappo nella carne e nel tessuto delle cose.

La poesia di Cohen nasce in una stanza. Non a caso il suo secondo album si intitola Songs from a room. La stanza − meglio ancora se vuota, disabitata, con muri spogli e un arredamento ridotto all’essenziale – è lo spazio in cui si articola il discorso poetico, la sua necessaria scenografia teatrale. Per questo l’artista sceglie le proprie stanze con cura, e i suoi criteri non corrispondono a quelli che guiderebbero nella ricerca un uomo normale: nessuna considerazione di praticità, di comfort, di standard o collegamenti adeguati.

In Tonight will be fine, questo rituale è descritto con precisione: la stanza deve farsi puro spazio ricettivo, luogo di risonanza e di ascolto, annullando per quanto possibile gli assorbimenti e gli ostacoli, perché un poeta sa che la voce del desiderio ha bisogno di una sua speciale acustica per riecheggiare.

La mancanza è proteiforme, non ha un solo aspetto. Certe volte è simile a un vuoto, a una lacerazione – altre volte è qualcosa di sovrabbondante, una materia densa e corporea che si accumula agli angoli, come l’umidità e la muffa alle pareti, una specie di groviglio, di sudore, un budello che si contorce e cresce e diventa più grande, e tu non puoi fare altro che tenerlo in casa, fare i conti col mostro, provare a addomesticarlo.

La stanza vuota è una figura della distanza. Il suo significato più profondo consiste in un’attesa, in un’offerta − ciò che Gratiliano Andreotti ha definito «uno svelamento bifronte, il desiderio di un altrove immenso e la difesa di un qui disarmato1».

In One of us cannot be wrong, il poeta-amante accende una sottile candela per attirare l’attenzione della donna che ama, ma la stanza si riempie di zanzare (è questa la qualità essenziale di tutto ciò che è vuoto: la disponibilità a riempirsi, ad essere colmato).

C’è un’equivalenza perfetta tra stanza, protagonista e candela, icone sostitutive e simboliche del desiderio: l’uomo che ama è un corpo che brucia, il suo cuore una cavità pronta ad accogliere, la sua voce il fuoco di un’offerta che si spegne tremando contro un muro.

Ogni tanto cedo al sentimentalismo, specialmente dopo le crisi di pianto. Riassumo angosce immense con frasi già fatte, stereotipate, perfino adolescenziali. Dico per esempio che mi manca come l’aria. Ma non è vero. L’aria è qui, la respiro. E l’aria che respiro senza lei mi brucia i polmoni. Questo mi manca: non annegare a ogni respiro. Respirare un’aria che sia ancora mia, che non mi faccia male.

Dalla tenda di Achille a Dante e Petrarca, la camera vuota è uno spazio del desiderio, perché è per sua natura un luogo di esilio, di separazione. In Famous blue raincoat, l’atto poetico coincide con la scrittura di una lettera, in una fredda New York di fine dicembre, alle quattro del mattino, nel centro di una stanza deserta: tutto ciò che viene da fuori − Clinton Street con i suoi rumori, la musica dei locali, le bottiglie rotte, l’arida e intermittente vibrazione del traffico − giunge sbriciolato, attutito, si riduce a una tenue condensa depositata sui vetri. Dentro la stanza c’è qualcuno che veglia e soffre in solitudine: il discorso amoroso non ha bisogno d’altro.

© Paolo Drigo

Calore bianco

Il tempo ha una consistenza nuova, strana. Non posso misurarlo con cifre o gradazioni di luce, né con abitudini, scadenze, occupazioni: a definirlo è soltanto l’intensità del dolore. Soprattutto la notte è tremenda. Non dormo, il letto è una città straniera ed enorme, la giro, la percorro, non la incontro e non trovo pace. Osservo nel buio la porzione di letto che lei ha lasciato vuota: penso che è un luogo per lei in cui lei non abiterà. Penso che questa sia la pena più atroce: la mia vita sarà un luogo per lei in cui lei non abiterà.

Per il mondo classico, la separazione è un segno negativo, uno spazio da colmare: da qui il suo immenso apparato di telemachie, spedizioni, inseguimenti, nostoi, metamorfosi, catabasi, sequestri. La distanza può conservarsi semmai per annullamento simmetrico, come somma di fughe e rincorse reciproche: è il «chi ora ti fugge, presto t’inseguirà» dell’Inno ad Afrodite di Saffo. Ma le vere ragioni e l’interesse del canto consistono sempre nel viaggio o nell’impresa, al limite nella violenza, insomma in una qualche forma di attraversamento.

La distanza come spazio da difendere, come confine inviolabile su cui vegliare, e ancora la salvaguardia della distanza come esercizio lucidissimo e spietato di desiderio, compaiono per la prima volta nella poesia provenzale.

Come sfondo del telefono adesso ho una foto del mare. È una foto automatica, capitata per caso, ma ho deciso di tenerla. Un cerchio d’acqua compatta, poche nuvole schiacciate all’orizzonte, e intorno un lembo di sabbia bianca – la vuota scenografia di un naufragio. Se un giorno mi scriverà, sarà qui che apparirà la notifica, la sua vela dispiegata nel ritorno. Ogni ora, ogni istante, ogni minuto, sblocco lo schermo e guardo il mare: in mezzo c’è una piccola increspatura di schiuma, immobile al centro dell’acqua.

La poesia di Cohen ha qualcosa del chiaro di luna, del ramo di biancospino che trema nella notte. Il suo universo è un cielo notturno di solitudini e sguardi impossibili; il soggetto poetico è un’incarnazione moderna del cantore provenzale, smarrito ora nelle stanze di vecchi hotel, nelle stazioni dei treni, tra la folla delle metropolitane.

In Cohen, lo sguardo amoroso non è mai diretto: cade sempre con un’inclinazione imprevista, attraversa opacità e resistenze, si presta a rifrazioni e rimbalzi da un’infinità di angoli. Sempre, in ogni caso, è uno sguardo da lontano, uno sguardo che vive di distanza.

Tornerà, non tornerà. Mi pensa ad ogni istante, mi ha già dimenticato. Dirà di amarmi ancora, verrò a sapere che frequenta un altro. Nel naufragio, l’equivalenza dei termini è perfetta. Ogni pensiero germoglia il suo contrario, ogni stimolo nasconde un abisso, che potrebbe spalancarsi oppure no: non c’è una legge a regolare il tempo, non c’è una legge nel pianto che ora esplode e ora mi risparmia, nel panico che si dilata e contrae come una marea e lascia un’impronta di sale sulle rovine del cuore.

La visione diretta è insostenibile. Fissare l’oggetto amato senza un velo significa violare un mistero, votare il desiderio alla morte, all’accecamento. I provenzali si fabbricano un eidolon della donna amata per poterla osservare senza bruciarsi lo sguardo. I siciliani parleranno di pintura: una forma dipinta nel cuore, scudo di Atena per guardare Medusa. Come il diaframma in una lente, l’immagine sostitutiva permette di regolare la luce che giunge alla pupilla: lo sguardo del desiderio deve essere protetto, preservato.

In Joan of Arch, Giovanna d’Arco e il fuoco, il suo mistico amante, si guardano dritti negli occhi. Lo sguardo diretto porta i corpi al calore bianco, brucia i confini delle cose, si fa lama incandescente, puntura che acceca − lo svelamento consiste in una consunzione, e il desiderio svelato non può far altro che bruciare all’istante.

© Paolo Drigo

Chi desidera è prigioniero

Certe volte ho l’impressione che la vita somigli a un planisfero gonfiabile, con la valvola lasciata sempre aperta: se ti risparmi, se non soffi, se ti fermi, il mondo a poco a poco si sgonfia. L’amore aiuta a soffiare: con l’amore hai quattro polmoni, hai un respiro doppio.

Poi, di colpo, ti manca il fiato. Il globo perfettamente liscio che credevi di custodire in un palmo si è ridotto a una vuota gelatina di plastica. L’intero universo si è rotto, è un oggetto, inutile, inerte. Tu lo porti sottobraccio per strade sempre uguali. Soprattutto, ti chiedi dove troverai la forza per continuare a soffiare.

Inginocchiato, legato a una sedia, steso a letto malato, avvinto in catene d’oro, crocifisso. Trasformato in pietra da un incantesimo, oppure inchiodato a essa dalla sottile tela di ragno della donna che ama. Costrizione fisica e necessità dello sguardo si determinano a vicenda: impossibilitato a muoversi, il poeta consiste solo nella voce e nello sguardo; lo sguardo e il canto perpetuano a loro volta l’immobilità, la cristallizzano.

L’immobilità non è riservata soltanto al poeta: chiunque desideri si ritrova di necessità avvinto, costretto, inchiodato. Chi desidera è prigioniero. Neppure un desiderio condiviso sfugge a questa legge: un abbraccio è un nodo che stringe due corpi immobili, e gli amanti si inginocchiano insieme nell’oscurità.

© Paolo Drigo

Una fiamma trasparente

Una spazzola per capelli, un maglione di cashmere, uno spazzolino mai usato: questo è tutto ciò che mi resta di lei, i pochi rottami sopravvissuti al naufragio. È curioso il destino degli oggetti dimenticati: a poco a poco acquistano l’aria di ostaggi, di prigionieri di guerra. La fine di un amore è una resa senza condizioni, un arretramento comandato con furia e in totale emergenza – qualcosa resta indietro, tagliato da linee improvvisamente nemiche, dal coagularsi repentino e inconcepibile di un fronte.

In You know who I am, la voce del poeta rivela sé stessa in trasparenza. È un momento di confessione, di illuminazione improvvisa. Tu sai chi sono io, dice il poeta alla donna che ama − io sono la distanza. In Sing another song, boys, due innamorati sono lasciati a interrogarsi per sempre sul perché non possono aversi; in Suzanne, altri due amanti, che non si sono mai avuti, scoprono dalla voce di un fiume di appartenersi da sempre.

Recideremo le fibre nervose dell’amore. Separeremo in laboratorio ogni nostra sostanza. Verremo decantati, filtrati, centrifugati. Ci sottoporremo alla sublimazione, alla cromatografia. Saremo di nuovo due estranei, depurati e pallidi, pronti ad accogliere l’amore d’altri. Ci raschieremo via la pelle per farne crescere una nuova; fonderemo cellule e ossa in una sabbia di quarzo, ci raffredderemo nella pasta vetrificata dell’indifferenza, dell’abbandono. Se qualcosa resterà, sarà come un difetto di lavorazione, un intacco leggero nella carne, al quale non risponderà più niente.

The stranger song non è una canzone sull’addio, sebbene ne contenga di infiniti, chiusi gli uni dentro agli altri, in un gioco spaventoso di ripetizioni e di specchi. Gli amanti prendono treni, attraversano ponti, si danno appuntamento sulla riva di fiumi infiniti, scalano cieli, si arrendono, si perdono, cercano un rifugio, un abbraccio, e si sentono soffocare; mettono a letto i propri sogni, li ignorano, e intanto cercano il segno perduto che li proietti di colpo nel centro di una verità.

Lui e lei si appartengono da sempre, eppure non possono aversi. Si cercano in eterno, perché in un’ora senza tempo si sono trovati. Le loro traiettorie frenetiche, i loro continui movimenti, si risolvono in due sacre solitudini che tracciano un cerchio perfettamente fermo. Dentro questo spazio vuoto, difeso con cieca ostinazione, brucia una fiamma trasparente – qualcosa di limpido come un risveglio.

a E.G.

© Paolo Drigo

Editing di Viola Carrara

- Gratiliano Andreotti, L’unico viaggio di Caterina da Siena, Studi Urbinati. B- Scienze umane e sociali, 2006. ↩︎

Matteo Rosario Maria Branduardi è nato a Milano nel ’95. Si è laureato in Italianistica a Bologna. Ha insegnato lettere in scuole superiori di Lodi e Milano. Attualmente vive e lavora a Casablanca. Ha pubblicato un articolo di critica letteraria in Finzioni – Rivista di teoria critica e letteratura italiana contemporanea. Suoi racconti sono apparsi su Calvario Rivista e l’Appeso.

We kill the flame, canta Leonard Cohen in You Want It Darker, una delle sue canzoni più cupe e luciferine. Per quasi cinque minuti la voce di Cohen gratta, seduce, si aggancia al buio in maniera così convincente da farci credere che nulla esista fuorché la notte che ci ha tessuto intorno. La stessa notte che invade lo sguardo di ogni amante abbandonato.

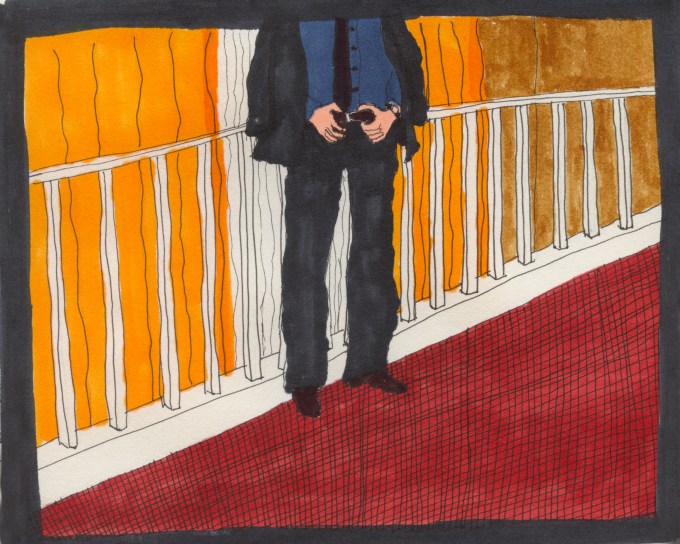

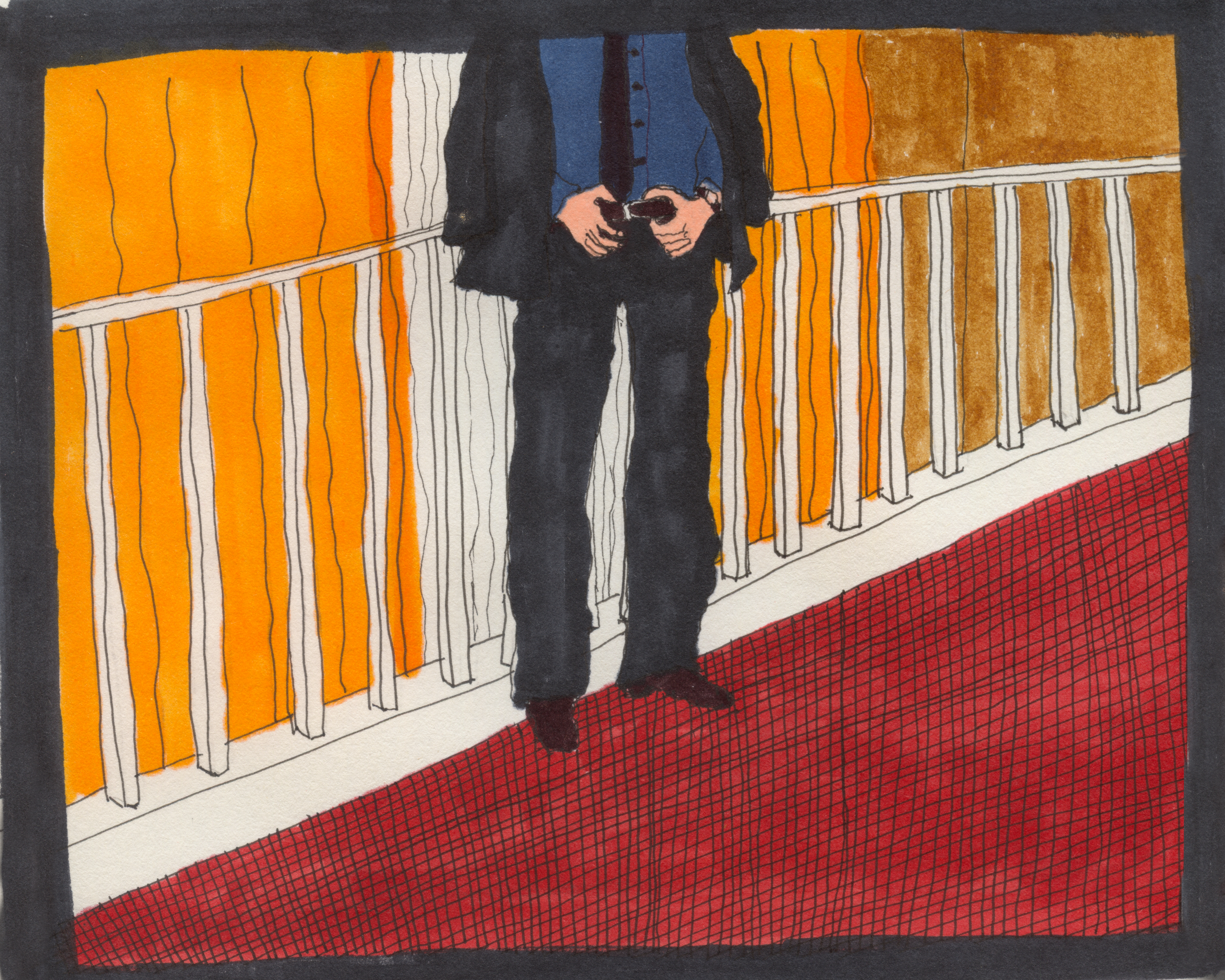

Sono sei le immagini disegnate da Paolo Drigo per questo progetto, We kill the flame: sei diapositive, una per ogni luogo della casa di Leonard Cohen. La sequenza segue il percorso cucina – salotto – bagno – camera dei bambini – camera da letto e giardino. È un viaggio attraverso un luogo e dentro uno spazio, quello del lutto. La mancanza di speranza, nucleo tematico della canzone di Cohen, è amplificata dalle immagini di Drigo che seguono un taglio fotografico, il ricordo di un fuori costantemente imprendibile. Il vuoto lasciato dall’assenza dell’amato si nomina attraverso gli oggetti. Il perturbante si sostituisce al quotidiano in un catalogo di stanze un tempo abitate nelle quali si aggira un protagonista senza volto né storia:

Tu vuoi che sia più buio, noi spegniamo la fiamma.

Livia Del Gaudio

Paolo Drigo nasce nel 1978. Per tutto il periodo degli studi va fuori tema. Vive in Friuli. Fotografa molto, a volte disegna e/o scrive biglietti di auguri. Convive con Alda e con un cane di nome Ciro. Tutti e tre tifano Napoli.