di Fabiana Castellino e Livia Del Gaudio

© Edo Massa

Vulnerabilità e dipendenza non sono eventi eccezionali. Siamo umani innanzitutto perché deboli, e per questo insufficienti a noi stessi. La debolezza è connaturata alla nostra esistenza biologica, ci caratterizza nelle prime fasi della vita e nell’ultima, è esperita durante le malattie. Eppure i lavori di cura sono da sempre declassati a occupazioni poco o per nulla (nel caso dei caregiver familiari) retribuite.

Le ragioni storiche alla base di tale disconoscimento [sono] legate al concetto stesso di bisogno di cura, di dipendenza e di vulnerabilità. Chiedere, così come dare cura, umilia e degrada. In questo modo non solo i “bisognosi”, ma tutte le figure che con la vulnerabilità entrano in contatto, quei soggetti che nella storia sono stati associati al lavoro di cura – gli schiavi, i servi, le donne – sono fatti oggetto di stigma e declassamento1.

Il lavoro di cura non rende vulnerabile chi lo esercita solo dal punto di vista economico: occuparsi degli aspetti e degli individui più fragili significa esporre se stessi, instaurare con l’altro un legame empatico in cui il coinvolgimento emotivo è parte integrante. Ed è spesso questo l’aspetto più problematico, e che meno viene riconosciuto.

Lontana dal fornire soluzioni, In allarmata radura si propone, in questa uscita di Impronte, di osservare il fenomeno dalle angolazioni che le competono, scrittura e immagine, nella convinzione che solo cambiando sguardo sia possibile cambiare significato, e quindi agire sulla realtà.

© Edo Massa

1. Una possibilità di accesso al mondo. Il fumetto di Edo Massa

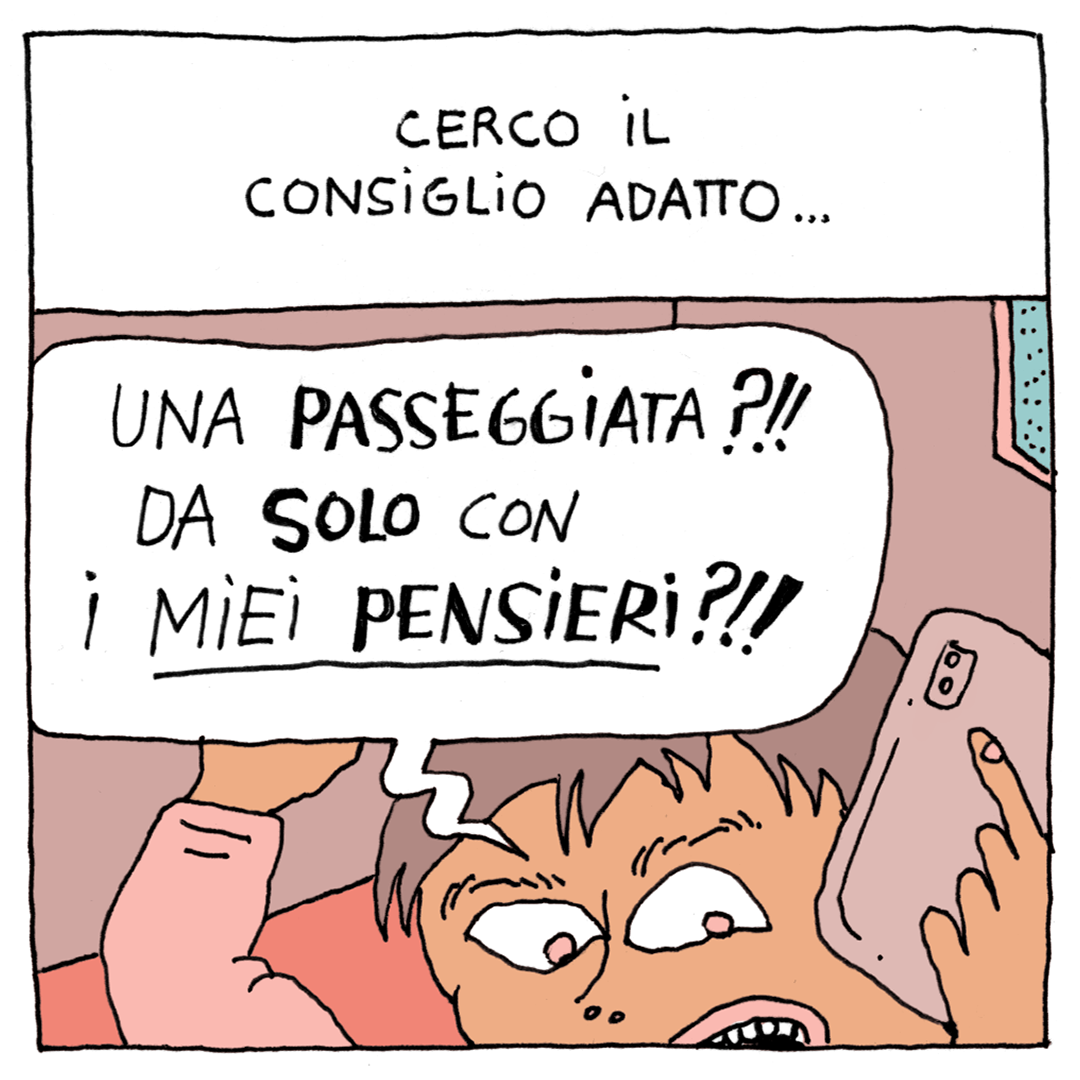

Per quanto riguarda l’immagine, la scelta questa volta è ricaduta sul fumetto e su un suo giovane interprete, Edo Massa.

Linguaggio che tiene insieme la complessità senza negarla, il fumetto è una forma espressiva che ancora oggi manca di definizione. Ogni volta che si afferma «il fumetto è questo» il fumetto dimostra di essere anche qualcos’altro. I nomi che vengono utilizzati per definirlo variano da paese a paese, all’interno della stessa area geografica, del periodo storico. La coesistenza di alcune di queste definizioni complica ulteriormente le cose. È un medium che vive di contraddizioni e che trae gran parte del proprio fascino proprio dalla refrattarietà alle etichette2. Ma è anche il linguaggio che più di ogni altro è in grado di accedere al desiderio, alla fantasia, all’infanzia.

Con alle spalle due pubblicazioni, Tutti autistici? (Beccogiallo, 2023) e Pensi di stare meglio? (Minimumfax, 2024), Edo Massa è un autore che resiste a una classificazione facile e immediata, a partire dal segno con cui si presenta ai lettori. Un segno inquieto, che si trasforma, capace di passare dalla massima stilizzazione al ritratto senza perdere di unità anche grazie a un uso codificato del colore che da campitura diventa codice linguistico. La ricerca di Massa sembra sempre tesa verso il semplice, non in quanto semplificazione, quanto immediata aderenza alla vita. Ironia e autoironia emergono spontaneamente dalle sue strisce che per questo cercano e ottengono un immediato aggancio empatico. L’apparente frammentazione, inserita all’interno di un impianto narrativo che cerca per prima cosa la chiarezza – la comunicazione –, accentua il generale effetto di realismo.

I temi affrontati sono quelli che appaiono più urgenti alla generazione a cui il fumettista appartiene: la ricerca di sé attraverso l’incontro con l’altro; l’autoaffermazione nell’epoca del post-lavoro; il tentativo di tenere insieme conflitto interno e scelta etica.

Se in Tutti autistici? lo specchio è rivolto verso l’esterno attraverso la formula del reportage narrativo – la storia narrata è infatti quella di Cascina Cristina, una Community Farm inclusiva gestita da adulti con autismo –; in Pensi di stare meglio? quello stesso specchio diventa simbolo di un percorso introspettivo condotto attraverso la psicoterapia, di nuovo e ancora esperienza che accomuna Massa ai suoi coetanei. Il lavoro di cura, verso sé stessi e verso gli altri, si fonde qui in una nuova ricerca di senso capace di riappropriarsi del concetto di comunità in una chiave meno e ideologica e più pragmatica: una tensione che vede nell’assenza di giudizio e nell’accettazione gli strumenti non tanto per cambiare il mondo, quanto per renderlo più accessibile.

© Edo Massa

2. Non esistono i buoni. La cura tra fiction e testimonianza

Nel suo memoir Autistiche. Donne nello spettro, l’autrice Clara Törnvall racconta un’antica storia svedese.

Nella Svezia del XVII secolo si credeva che i troll vivessero in un mondo parallelo a quello degli uomini, e che potessero assumere sembianze umane. Di tanto in tanto, i troll potevano intrufolarsi nel mondo degli uomini, rapire un neonato per sostituirlo con un cucciolo di troll. La famiglia all’inizio non si accorgeva dello scambio, ma con il tempo il bambino prima perfettamente sano iniziava a mostrare segni di squilibrio. Non cresceva come gli altri bambini, parlava con difficoltà oppure non parlava affatto. Il bambino veniva etichettato come uno scambiato, e i genitori giungevano così alla conclusione che il loro figlio naturale fosse oramai perduto.

I verbali dei tribunali di Gotland del XVII secolo mostrano che i genitori maltrattavano i figli nella convinzione che fossero stati scambiati. Il folklore approvava il trattamento, e ciò spingeva i genitori a credere che picchiando il bambino lo stessero, di fatto, curando3.

In questa storia, i buoni non esistono. Non sono buoni i troll, che rapiscono i neonati per far crescere dagli uomini i propri cuccioli; non sono buoni i genitori, che, nella convinzione che non siano i loro figli, maltrattano i bambini. E infine, buoni non sembrano esserlo nemmeno questi bambini. La cura non è davvero presente; è solo una storia che attraverso il magico cerca di dare spiegazione a ciò che è diverso.

Per potere osservare non solo la cura nel suo insieme, ma la persona che incarna la cura, e che quindi, per caso o per vocazione, ne ha fatto un mestiere, sono stati scelti due tipi di scrittura: la fiction e il memoir. L’intento non era quello di colmare l’uno i vuoti dell’altro, bensì di permettere una ricchezza, un’abbondanza di punti di vista che consentisse di non trascurare la complessità della cura. Come quando la strada si fa impervia, troppe vie dipartono da dove ci troviamo, bisogna recarsi nel punto più alto, osservare sotto di noi e dietro di noi, finché non si trova la strada.

Il racconto di Livia del Gaudio, attraverso una scrittura profonda e puntuale, è uno sguardo sul modo in cui la cura si articola. Gli occhi della narratrice si muovono da un personaggio all’altro, tutti inesorabilmente legati da rapporti di dipendenza che nessuno ha voluto. Di ognuno lo sguardo della protagonista indaga non solo le ragioni, ma anche la violenza delle proprie posizioni, il rifiuto dell’aiuto. Perché prendersi cura di un altro o lasciare che qualcuno si prenda cura di noi rimarca una dipendenza che non si è scelta.

La fiction condivide le stesse radici del racconto magico: dilata lo sguardo.

Ognuno ha le proprie ragioni, la propria sofferenza, e i buoni non esistono.

Ben altra cosa, invece, accade con il breve memoir di Renzo Favaron, in cui il prendersi cura diviene pratica, burocrazia.

La scrittura di Favaron non indaga le ragioni altrui ma presenta le proprie. È il ruolo della testimonianza; essa non permette che uno sguardo, che però si fa profondo, scrutatore delle istituzioni e dei meccanismi che ne hanno influenzato l’operato. L’educatore che aveva il compito di offrire aiuto si è trovato ostacolato dalle stesse istituzioni che avrebbero dovuto supportarlo. Così il suo aiuto è divenuto inutile. La scrittura di Favaron esprime al meglio la frustrazione di un educatore, laddove la testimonianza permette di dare concretezza a ciò che altrimenti rimarrebbe lontano. Escluso. Il memoir non ha nulla a che vedere con il racconto magico. Indaga il reale, non sembra lasciare via di scampo, e tutto quel che resta sembra l’accettazione della resa; di aver fatto quel che si è potuto con ciò che si aveva a disposizione.

I buoni non esistono perché, in un modo o nell’altro, lo sono tutti. O meglio, i due scritti, secondo modalità diverse, mostrano che tutti sono innocenti. Lo sono gli educatori, lo sono le persone che necessitano le cure, lo sono coloro che si ritrovano a dover chiedere aiuto senza desiderarlo.

I due testi non si completano, bensì si potenziano. Se da un lato c’è una tensione empatica verso l’altro, laddove la fiction permette di immaginare l’indicibile – il dolore, l’impotenza, il fastidio di dover avere sempre persone intorno – dall’altro la crudezza del reale àncora lo sguardo al concreto, alle difficoltà della situazione presente attraverso la forma del memoir, perché la trascrizione dell’esperienza è più concreta di qualsiasi dato.

© Edo Massa

Link ai testi del progetto:

Chiedere aiuto di Livia Del Gaudio

Memoriette di un educatore di Renzo Favaron

- Vittorio Pelligra, Il paradosso dei lavori di cura delle persone: alto valore, bassa paga, ilsole24ore.com, articolo del 27 settembre 2020, https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-cura-sinonimi-o-contrari-ADrFOzr ↩︎

- Andrea Tosti, Graphic novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine, Tunué, 2016 ↩︎

- Clara Törnvall, Autistiche. Donne nello spettro, Elliot, Lit Edizioni, Roma 2023, p.49 ↩︎