di Elena Lo Muzio

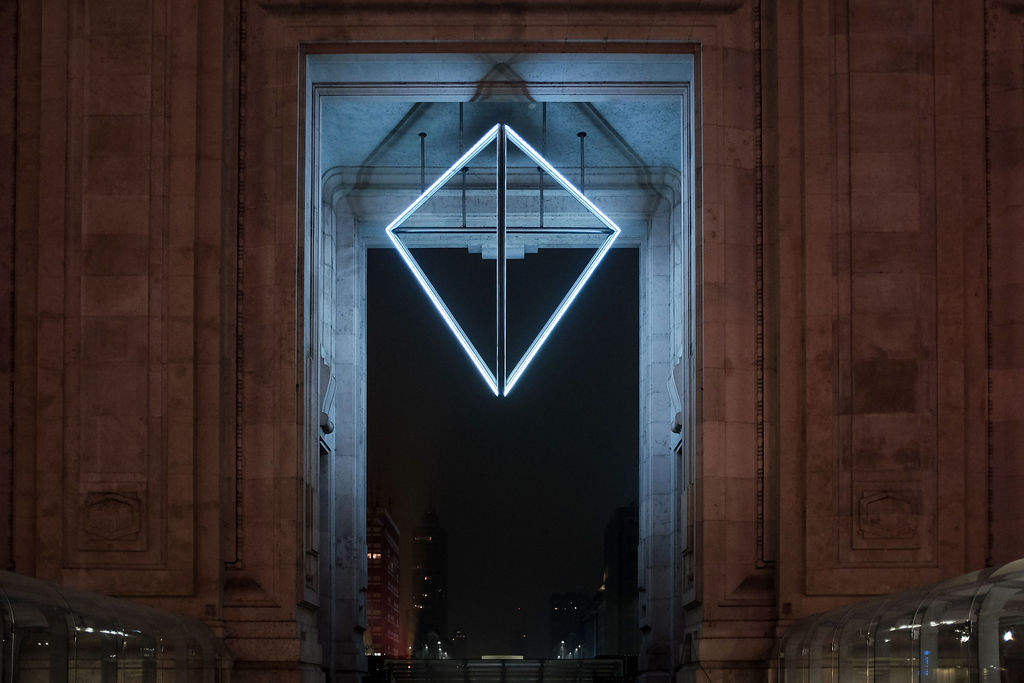

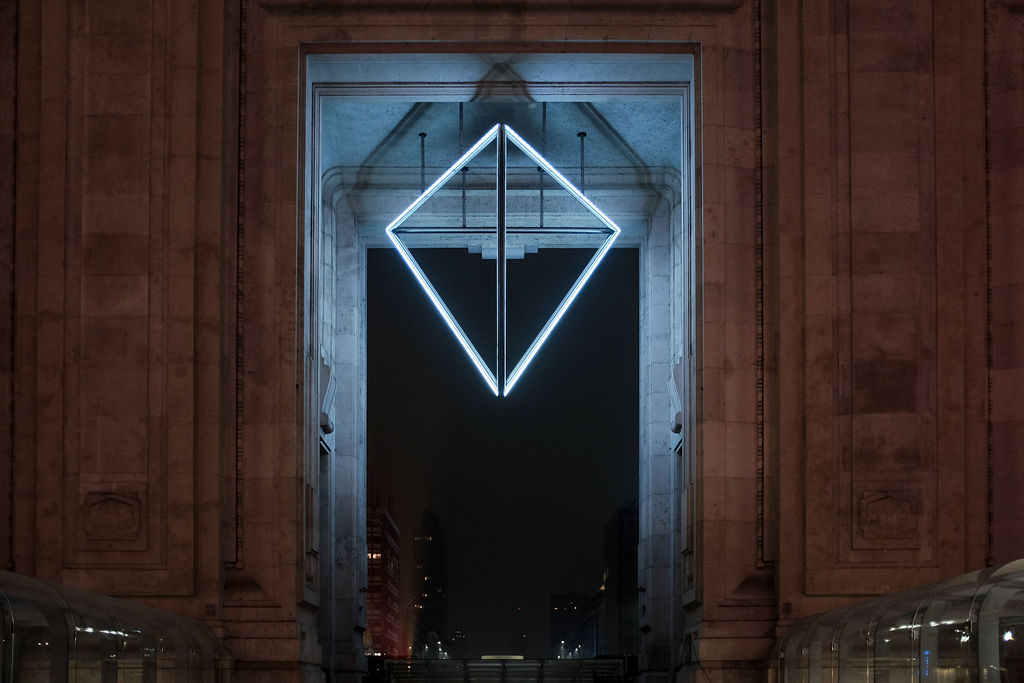

© Giulia Ferrando

Mio fratello sta per entrare in monastero.

Per ora ci ha passato solo un mese durante il quale si è svegliato alle quattro ogni mattina per le lodi. Seguite dalla prima messa della giornata, alle sette. I postulanti possono tornare a dormire nel paio d’ore tra i due appuntamenti, ma mio fratello ne ha approfittato solo in poche occasioni, forse per non dare una cattiva impressione, o per puro spirito di sacrificio. Non so se questa costanza sia stata vista dai monaci come “insistenza lamentosa” dato che poi passava le ore successive con gli occhi socchiusi a lottare contro il sonno. Lo ha raccontato ridendo, come se i rimproveri degli altri fossero una cosa goliardica. Non so che senso dell’umorismo abbiano i monaci, ma un postulante che si addormenta in piedi potrebbe essere una cosa che li diverte molto.

«Te lo ricordi, fratello Timoteo, quando fratello Germano si addormentava durante la colazione frugale che consumiamo nel refettorio?»

«Certo fratello Simeone, non potrò mai dimenticare quando cadde di faccia nella tazza del caffellatte. Risi così tanto che dovetti espiare con due giorni di meditazione nella mia cella».

In realtà non so nulla della vita di un monastero; nella mia testa è un mix tra Il nome della rosa e le lezioni di storia su San Benedetto. E quando penso a San Benedetto mi viene in mente solo una cosa: il prosciutto crudo di Norcia; per quanto riguarda Il nome della rosa, ho detto a mio fratello di tenersi lontano dalla biblioteca, che non si sa mai. Insomma, sto al grado zero del monachesimo. Lui, invece, è da una vita che si sta preparando. Ha messo dentro sé stesso un sassolino alla volta, una briciola di materia ogni giorno, fino a sostituire il proprio scheletro con la sua vocazione. Secoli fa, quando andavo al catechismo, mi hanno raccontato che c’erano persone che sentivano “La Chiamata”, la voce di Dio, e loro di improvviso donavano tutto ai poveri e se ne andavano vestite di stracci ad abbracciare lebbrosi. O in convento, se erano donne. In Conventodiclausura. Ne ero terrorizzata. La sera mi tappavo le orecchie con il cuscino e chiudevo gli occhi più che potevo per evitare di sentire la chiamata o di vedere Dio – o la Madonna che appariva sempre ai bambini – con il dito puntato: «Ho scelto te!»

Non puoi mica dire di no a Dio. Che poi è la stessa cosa che mi ha detto mio fratello la prima volta che ha provato a spiegarmi cosa sentiva dentro. Me l’ha detto con un bel sorriso pieno. Aveva appena compiuto trent’anni e mi stava dicendo che aveva deciso di ascoltare la voce di Dio che da anni – forse da sempre – gli stava dicendo di seguirlo, e cercava di capire in che modo ascoltarlo. Sapeva solo che non avrebbe detto di no.

Negli ultimi sette anni ho guardato mio fratello chiedendogli «E quindi? Hai deciso?», ma lui non mi ha mai dato una vera risposta, si limitava a preparare la valigia dichiarando un ritiro spirituale con destinazione un monastero sui monti del Veneto. Al ritorno portava in dono qualche marmellata e pacchi di riso. In famiglia, il fatto che il più giovane dei figli avesse uno spirito religioso non è mai stato un mistero, ma nessuno ne ha mai parlato con chiarezza; anzi. Il dialogo di solito era il seguente:

Madre: «Hai la barba da frate».

Fratello: «Eh, chissà, magari».

Fine del discorso.

Così ogni due o tre mesi, per anni. Uno scambio di battute e tutte le coscienze erano a posto per un po’. Prima o poi, pensavano tutti, ci troveremo con un frate in famiglia, uno di quelli che stanno nelle parrocchie, negli oratori a fare catechismo, a servire Messa e a dare conforto spirituale. Fino a quando:

Fratello: «Ho deciso. Vado in monastero».

Io: «Quello in Veneto?»

Fratello: «Sì».

Io: «Ma è di clausura».

Fratello: «Sì».

Clausura. Quella cosa delle suore che stanno velate dietro grate fitte e che non possono incontrare nessuno.

Non ho capito niente. Ho visto solo la barba da San Francesco e le giornate in oratorio, non ho guardato i libri di teologia sul comodino e la luce accesa alle quattro di mattina.

© Giulia Ferrando

Mio fratello va in monastero. Nostra madre ancora non lo sa. Perché lui, il promesso monaco, il quasi postulante, non ha ancora detto niente alla famiglia, lo ha detto solo a me. E poi perché proprio a me? Non sono brava con la religione, in Quaresima mi ricordo che è venerdì solo dopo aver mangiato un panino con il prosciutto. E non credo che Dio mi punirà per questo.

Il resto della famiglia è molto più osservante. Da fuori ci si potrebbe aspettare che un figlio prete sia un motivo di orgoglio – senza eccedere nella superbia. Mio fratello, però, non fa il prete, ma il monaco. Di clausura, giusto per ribadire il concetto. Comunque sul momento ho pensato che gli servisse un rinforzo positivo, così gli ho detto che ero davvero felice che avesse trovato la sua strada.

Poi ne ha parlato con gli altri fratelli e con mio marito e i cognati. Anche loro gli hanno detto «Se ti rende felice siamo felici per te».

Sciocchi.

Spesso, quando si prende una botta il trauma esce dopo e fa male il doppio. Ai miei genitori, invece, ha fatto male subito. «Te se matt in del cö, à sarass dentr!» ha detto mia madre, poi è andata in un’altra stanza perché aveva le lacrime agli occhi. Mio padre ha fatto un paio di domande sulla collocazione geografica del monastero, ha detto di essere stato da quelle parti una volta, ha borbottato a lungo e poi ha cominciato a preparare la cena pestando le stoviglie più del necessario. Hanno mangiato in silenzio e non ne hanno più parlato. Dopo due giorni mio fratello ha detto: «La prossima settimana comincio il mio mese da postulante».

Mia madre ha cambiato di nuovo stanza. Mio padre ha chiesto chi lo avrebbe portato al monastero.

«Il parroco» gli ha risposto.

«A me quel don lì non è mai piaciuto» ha detto.

Il giorno della partenza mio fratello ha salutato nostra madre in cucina – non si è mossa di un passo da lì – e nostro padre davanti al cancello. Nessuno dei due ha salutato il parroco. Sono saliti in macchina e sono partiti, il promesso postulante si è voltato a guardare le figure dei nostri genitori, immobili nella stessa posa con le mani lungo i fianchi, il padre davanti al cancello, la madre dietro la finestra della cucina. Li ha visti rimpicciolire e poi si è girato per vedere la strada che lo aspettava.

Ora mio fratello fa il postulante. Se le cose dovessero andare bene – per lui – esigo, anzi, pretendo che il giorno dell’ordinazione ci siano:

- una cattedrale illuminata solo da fiaccole,

- un coro gregoriano,

- i novizi sdraiati pancia a terra davanti all’altare nella posizione della croce,

- un inquietante monaco grasso che si flagella in un angolo,

- un altrettanto inquietante monaco cieco che fa previsioni catastrofiche in latino.

Che non mi vengano a rovinare l’iconografia, anche se, probabilmente, dovrò assistere alla cerimonia da dietro una grata, in una zona riservata alle donne.

Mio fratello mi ha rassicurata: «Guarda che dopo quattro o cinque anni danno a ogni monaco un indirizzo mail personale». La modernità, signori.

«E il cellulare?» ho chiesto subito.

«Ah no quello no. Requisito».

Giusto: ti dedichi alla vita contemplativa, ti allontani dal mondo per essere più vicino a Dio, ti isoli dalle cose terrene. Finisce che a internet non ci pensi nemmeno più, ti chiedi come facevi a passare tutte quelle ore su Instagram. Whatsapp manco a parlarne con le chat che pigolano.

Ma da questa parte, qui, nel terzo millennio e “nel mondo” l’idea di spegnere per sempre il proprio cellulare è un immediato ripiombare nel medioevo.

«Però possiamo scrivere e ricevere lettere» ha detto.

Per i bambini potrebbe essere carino, ho pensato, faranno una cosa di cui la loro generazione non ha idea: prendere un foglio, una busta, un francobollo e imbucare tutto. Poi aspettare la risposta.

«Sai, una volta alla settimana qualcuno scende in paese e va a ritirare la posta arrivata. È un sistema più lento di comunicare, se ricevessi trenta mail al giorno dovrei passare un sacco di tempo a rispondere e non sarebbe giusto. Distoglie l’attenzione dalla meditazione».

Mio marito e io ci siamo guardati. Abbiamo questa cosa che ogni tanto ci succede: ci parliamo alzando un sopracciglio. Abbiamo sorriso. Mio fratello l’ha preso come un gesto di accoglienza da parte nostra. Invece il nostro dialogo muto è stato:

Marito: «Tu quante lettere riesci a scrivere in un giorno?»

Io: «Una decina».

Marito: «Quindi sono settanta alla settimana».

Io: «Facciamolo. Distruggiamo il sistema dall’interno!»

Stiamo facendo la rivoluzione con i monaci. Siamo i peggiori bulli del cortile. E ci costerà un sacco in francobolli.

© Giulia Ferrando

Da settimane ho un nuovo hobby che mi procura un sottile piacere: vedere la reazione delle persone quando dico che mio fratello andrà in clausura. Nessuno è mai riuscito a nascondere lo stupore. Anche quelli più allenati a rimanere impassibili, anche i più impenetrabili. E ognuno di loro poi torna improvvisamente serio, alcuni con un’ombra di tristezza, per dire “ma come? Perché?”. Il perché non può essere spiegato. Il perché è che lui sente questa cosa talmente forte che non può combatterla, anche se ci ha provato. Non si è svegliato un mattino dicendosi che doveva fare il monaco, ma ci ha pensato ogni giorno, sempre di più.

Una parte di me, di noi, è felice per lui. Sappiamo tutti quanta insoddisfazione ci fosse nella sua vita, quindi sapere che ha trovato il suo posto nel mondo – anche se non nel Mondo – ci rassicura, ma noi non abbiamo avuto la vocazione, non riusciamo a capirlo fino in fondo.

«Non puoi andare in un posto dove c’è da aiutare davvero chi ha bisogno?»

«Non è la mia strada».

Una vita improduttiva. Questo ci manda fuori di testa.

Sta lì a fare il mantenuto – da chi, poi? – a curare l’orticello, a pregare, mentre il mondo va avanti e c’è gente che muore di fame e soffre e i poveri e gli ammalati e i bambini senza casa e i disastri ambientali e le persone vicine e quelle lontane con i loro dolori. Lui sta lì, chiuso dentro, a fare niente.

Prega. Sta con i fratelli. Fanno lavori di manutenzione al bosco e al monastero. E le marmellate.

Ho provato a spiegarlo a mia figlia. Ha sei anni e sta cercando di elaborare la decisione dello zio; per lei il problema fondamentale è che non lo vedrà più, che non potrà andare al suo compleanno. Sono partita bene, parlandole d’amore, dicendole che lo zio si è innamorato di Dio e che quando ti innamori così forte vuoi passare tutto il tempo con la persona che ami. Però lei mi ha fregata perché mi ha detto «allora non ama più noi?»

Sì che ci ama, ma per stare con Dio deve stare in monastero e pregare.

«Il frate a scuola ci ha detto che Dio è dappertutto, perché lo zio deve stare lontano?»

«Amore guarda che stanno cominciando i cartoni animati».

Le altre reazioni non sono da meno:

- Quelli che si incazzano per la mancata produttività della scelta.

- Quelli che rimangono stupiti e non riescono più a chiudere la bocca.

- Quelli che cercano il lato positivo:

- “beh almeno non si droga”,

- “però dai, coraggioso”,

- “affascinante”,

- “era peggio se era in prigione”,

- “chissà come sono felici i suoi genitori”.

Una Pasqua, proprio.

Se avessi detto «mio fratello va in India a cercare sé stesso, meditando e vivendo da eremita» avrei avuto meno reazioni di sdegno. Il viaggio esperienziale sembra una scelta meno definitiva, transitoria, una fase della vita che poi passa e ti aiuta a crescere. Il monastero no. Tu ci entri e ci esci solo con i piedi in avanti. Sempre che non abbiano un cimitero interno, allora nemmeno quello, sperando che non ci siano monaci zombie a infestarlo. Se mio fratello dovesse capire che quella non è la sua strada può sempre tornare sui suoi passi, nessuno lo obbliga, può diventare un “viaggio esperienziale” anche il suo. Senza andare fino in India a mangiare locuste. Un po’ ci attacchiamo a questo. Cerchiamo di non perdere la speranza.

Sono una brutta persona. E non ho perso occasione di dimostrarlo: nel suo mese da postulante mio fratello ha avuto la possibilità di chiamare a casa una volta la settimana, la domenica mattina prima di mezzogiorno. La prima volta che ho visto un numero sconosciuto, ho risposto con il tono di chi sta per sentirsi dire “signora un’offerta imperdibile per il suo contratto luce e gas”, invece dall’altra parte c’era lui. Ho cominciato la conversazione benissimo, felice di sentirlo sereno. Poi mi è passata davanti mia figlia. «Amore saluta lo zio» le ho detto.

Lui ha preso il telefono, gli ha raccontato cosa stava facendo e prima di ripassarmelo ha detto «ma quando torni?»

Quando ho ripreso il cellulare ho calcato un po’ la mano sul fatto che ai bambini mancava. Non ha prodotto risultati. Allora mi sono un po’ arrabbiata anche se ho cercato di mantenere un tono gioviale e propositivo. Finché mio fratello non ha detto: «Sai che questa settimana ho letto tutto un libro? A casa non ce l’avrei mai fatta». E io: «Ci credo, non hai un cazzo da fare tutto il giorno».

Vita monastica uguale a “non hai un cazzo da fare”. Non è come lavorare otto, nove ore al giorno, tornare a casa, occuparsi della famiglia, degli impegni presi e dei rapporti sociali.

Visto da una madre di due figli piccoli un mese in monastero sembra quasi una vacanza immersa nella pace e nel silenzio dei monti. Mancherebbe solo la SPA per essere al top. Io avrei letto cinque libri in una settimana. Io. Io, io. Noi. La gente, il mondo. Qui si sta guardando dalla nostra prospettiva, non da quella di mio fratello. Parlo di me e di noi perché non siamo lui, questa scelta la subiamo e la dobbiamo elaborare.

© Giulia Ferrando

Cercando di capire qualcosa di più ho fatto delle ricerche: non ho trovato testimonianze, né in rete né altrove, di familiari e amici di monaci o suore. Tranne qualche accenno pieno di amore di Dio e di religione, in lettere di parenti che dicono che sì, all’inizio è stata dura, ma poi la Gioia ha riempito la loro vita. Noi stiamo aspettando l’illuminazione collettiva. Noi siamo in quella fase – frase – lì: “all’inizio è stata dura” e non riusciamo a vedere oltre il nostro naso.

C’è chi si è chiesto se mio fratello fosse stato in qualche modo plagiato dai monaci. «Gli avranno fatto il lavaggio del cervello». Ci abbiamo pensato anche noi, ma lui non è un ragazzino, è un uomo di trentasette anni che ha meditato a lungo una scelta.

«Sì, ma i soldi? Non è che adesso dà tutti i suoi risparmi ai monaci?»

Peggio della religione c’è il denaro. Farei meno fatica a raccontare di un’orgia promiscua in un porno amatoriale girato con il cellulare. Con i propri soldi ognuno fa ciò che vuole, che sia chiaro. Quindi se lui volesse dare tutti i suoi beni al monastero sarebbe un suo diritto. Il retropensiero è un altro. Più complottista: “Lavora da una vita, ha messo da parte un bel po’ di soldi e i monaci si sono fatti il loro bel calcolo e hanno accettato di prenderlo sapendo che avrebbe portato liquidità a tutta la baracca”. Siamo a un passo dal terrapiattismo, me ne rendo conto, ma l’abbiamo pensato. Siamo colpevoli, ma stiamo vivendo un momento di grande rivoluzione e i pensieri che abbiamo non sempre sono costruttivi. In più quel sant’uomo di mio fratello ha una serie di problemi fisici: è allergico ad almeno quindici pollini diversi, per non parlare del nichel e di quali altre salcazzo cose, gli serve un antistaminico preciso e la vita nella natura potrebbe essere un problema. Quelle medicine costano e necessitano di una ricetta. Potrà andare dal medico? E in farmacia? Paga con i soldi delle offerte?

Ha gli occhiali e un problema alla vista che deve tenere sotto controllo con una o due visite specialistiche all’anno.

«Sì, ma ce l’abbiamo un dottore. Ci sono anche le medicine in monastero».

Non credo che un glaucoma possa essere tenuto sotto controllo dalla Tachipirina, o con un bel cataplasma di erbe officinali, ma non ho studiato farmacia, quindi magari mi sbaglio. Magari.

E poi il dottore. In quella valle sperduta. Sarà un veterinario che fa partorire le vacche dei contadini e a tempo perso dà un’occhiata agli abitanti del convento.

«Fratello Geremia ha di nuovo la lebbra, che facciamo dottore?»

«Cambiategli la paglia nella stalla e dategli acqua fresca. Tra un paio di settimane dovrebbe essere a posto».

Immagino mio fratello, con gli occhiali tenuti insieme con lo scotch, l’orticaria e mezzo cieco che nottetempo va con una pala a scavare la fossa a frate Geremia nel loro cimitero privato.

Il sarcasmo mi salverà, perché non voglio pensare alla realtà delle cose, al fatto che una parte di me è totalmente affascinata dalla sua scelta, mentre l’altra mi dice che l’abbiamo perso per sempre. Come se fosse morto, anche se è vivissimo. Un monaco zombie. C’è la paura che la vita ci allontani perché si sa come vanno le cose: all’inizio si è propositivi, ma poi la routine, gli impegni, le piccole difficoltà si mettono in mezzo.

Nei primi anni di noviziato, circa tre, al quasi monaco è proibito tornare a casa, salvo casi eccezionalissimi – aka: è morto qualcuno – e può telefonare una volta al mese. Serve per abituare tutti al distacco.

Non è la clausura delle suore, certo, ma è altrettanto spaventosa.

Se io uso il sarcasmo per mascherare la tristezza mia madre ha scelto la rabbia e il mutismo. Per tutto il mese di postulato ha risposto a monosillabi alle chiamate che il figlio le faceva, mentre a chiunque le chiedesse come stava rispondeva: «Male» chiudendo il discorso.

Si è rasserenata quando l’ha visto tornare alla fine del postulato. Ha impiegato un giorno intero prima di recuperare il sorriso, e le si è riempito il cuore di speranza quando mia figlia, mentre eravamo tutti a tavola, ha guardato lo zio e gli ha detto: «Allora, hai deciso?» perché mio fratello ha risposto «Non ancora» e la tensione si è allentata.

Quella risposta ci ha tenuti aggrappati a una speranza per settimane. L’abbiamo visto tornare al lavoro, recuperare i soliti impegni, utilizzare il telefono e i social come faceva prima. Abbiamo gioito del ritorno delle solite cose, tanto da pensare che la tempesta fosse passata, ma ci siamo sbagliati.

Altrimenti non saremmo qui a parlarne.

Durante una telefonata mia figlia ha voluto parlare con lo zio, lei è curioso, non ha pudore e questa cosa del “non ancora” non le quadrava. Ha preso in mano il mio telefono e così, diretta, ha detto: «Hai deciso sì o no?»

Dall’altra parte lo zio le ha detto «Lo dico a te, ma è un segreto» – ho sentito perché sono pur sempre una brutta persona che non si fa i fatti suoi e me ne stavo con l’orecchio appiccicato – la piccola ha promesso che non lo avrebbe detto a nessuno e mio fratello ha detto «Ho deciso che vado».

Avrei potuto anche non origliare perché mia figlia è rimasta immobile con gli occhioni blu pieni di lacrime e mi ha ridato il telefono senza dire niente.

© Giulia Ferrando

Ho lanciato il cellulare a mio marito, mentre abbracciavo la bambina. Singhiozzava.

Mio marito non si è trattenuto e glielo ha detto. Forse voleva farlo sentire in colpa – io l’avrei fatto – e poi hanno parlato per un’ora intera, mentre io consolavo la piccola.

«Io non voglio che lo zio vada via, vorrei che rimanesse sempre con noi».

Ha detto proprio così, con i verbi al posto giusto. In condizioni normali mi sarei inorgoglita, ma anche la grammatica ha perso importanza. Poi lei ha guardato il fratellino, nemmeno tre anni e mi ha detto «mio fratello non potrà passare con lo zio il tempo che ho passato io» e giù di nuovo a piangere. Odio quando i bambini fanno pensieri così profondi, perché ti buttano nell’abisso con loro.

Da una parte però sono felice che mio fratello non si stia facendo ricattare dai sentimenti dei bambini. Se ascoltasse noi dovrebbe continuare a fare l’impiegato, ad andare in oratorio il sabato pomeriggio e al calcetto il giovedì sera. Così, a ciclo continuo, senza possibilità di essere sé stesso.

Continuo a viaggiare su questo doppio binario e a volte credo di andare in cortocircuito. Ho anche paura di confessare a me stessa: questa scelta di mio fratello in qualche modo sta cambiando anche noi? Non voglio guardare in faccia questo sentimento. Chiudo forte gli occhi e metto la testa sotto il cuscino, temendo che Dio mi trovi. Dovrò insegnarlo anche ai bambini perché non voglio che se li prenda.

Nel frattempo per me è arrivato il momento in cui se non riesco a condividere la sua scelta devo almeno provare a capirla.

Credo che il desiderio di meditazione e isolamento sia una caratteristica dell’essere umano, una cosa trasversale che attraversa il tempo e le latitudini, colpendo individui di diversa estrazione. E così mi sono messa a cercare come nelle religioni si esprime questo bisogno di spiritualità.

Google.

“Clausura nelle religioni”

No, nulla di utile.

“Vita monastica religioni”

Solo cattolici.

“Eremita islam”

No.

“Eremita nella storia”

L’eremita ornamentale…

No, aspe’, cosa ho appena letto? Link a Wikipedia. Eremita ornamentale o eremita da giardino.

“Si intende una persona che accettava di vivere in un eremo appositamente costruito nella villa di un ricco proprietario terriero.”

Scopro così l’esistenza di una delle pratiche più divertenti e allo stesso tempo atroci di cui sia venuta a conoscenza.

© Giulia Ferrando

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento in Inghilterra soprattutto, ma anche in altre parti d’Europa, prese piede la moda, tra i nobili, di ospitare nel proprio giardino un Eremita. Una persona in carne e ossa che veniva assunta per vivere in una casupola o in una grotta in un punto caratteristico del parco e che aveva l’obbligo di non tagliarsi mai capelli, barba e unghie, doveva lavarsi il meno possibile e riceveva un pasto al giorno. Il suo compito era quello di passeggiare nella tenuta a orari concordati per farsi ammirare dal Signor Padrone e dai suoi ospiti. Non doveva parlare con nessuno, ma poteva rispondere a quesiti filosofici. A volte lo invitavano a cena durante la quale aveva il compito di dire cose molto sagge, e a impestare l’aria con il suo olezzo.

Ogni eremita doveva rimanere in carica sette anni e veniva pagato solo alla fine del periodo (e solo se lo aveva completato).

Uno dei pochi eremiti noti è diventato famoso perché, dopo sole tre settimane di servizio, ha fatto perdere le sue tracce. È stato ritrovato in un pub, tre giorni dopo la fuga.

I miei genitori hanno un bel giardino grande. Con gli alberi. Mio marito mi ha guardata. Di nuovo il dialogo con le sopracciglia:

«Non pensarlo nemmeno» mi ha detto.

«Sarebbe una soluzione» gli ho risposto.

«Sì, beh, tua madre almeno saprebbe che è vicino» mio marito scruta lo spazio tra gli alberi, penso stia prendendo le misure per una casetta.

«Alle brutte c’è il bosco in fondo al paese» dico. «Almeno lui sarebbe da solo, ma non troppo lontano».

Vorremmo poterlo fare davvero. Prendere il nostro quasi monaco e dargli una frugale dimora nel bosco. Lui isolato e la madre felice di poterlo andare a trovare ogni giorno.

Siamo delle brutte persone. Ma su Amazon abbiamo trovato una casetta di quattro metri per due a millequattrocento euro.

Mia madre ha detto che se lo convinciamo la paga lei.

Editing di Fabiana Castellino

Elena Lo Muzio, quarantenne, scrive da prima che esistesse internet. Autrice di spettacoli teatrali, tra cui CordeRosa – Trame di donne in vetta sul ruolo femminile nel mondo della montagna, monologhi per la televisione e webstar decaduta. Ha pubblicato due romanzi (Non chiudo mai la porta a chiave – Sesat edizioni e Ex-perience, siamo fatti della stessa sostanza dei nostri Ex – Bookabook). Tra gli organizzatori del festival di musica e teatro nei rifugi Sopra di me | La Grigna e lavora nel mondo del circo stando molto dietro le quinte, ma per questo sogna di scrivere la biografia di Moira Orfei.

«La fotografia non può più, o non ha mai potuto, rappresentare il mondo, ovvero l’altro e il diverso da sé, ma la fotografia può rappresentare solo sé stessa, la materia fisica che ne forma la struttura primaria e costitutiva1»

La fotografa Giulia Ferrando ci introduce nel suo campo visuale stabilendo un ordine di immagini pulite, senza infingimenti, che salva dalla pervasività del fenomeno fotografico del nostro tempo col suo stesso mezzo. Opera come un espianto di alcuni elementi dalla realtà per una lettura aumentata della stessa attraverso la sintassi metonimica e analogica della fotografia. Le ore sparse appaiono qui concentrate. Una precisa modalità di visione di ciò che non può essere determinato eppure chiede di essere appreso in uno sguardo. Il dispositivo però non chiude mai l’ampiezza del campo visivo pur mettendo in evidenza, in primo piano, specifici elementi che rivelano il paesaggio e la sua luce entro linee compositive esatte. L’atto fotografico non è la riproduzione automatica di una certa realtà, ma la misura dell’esperienza attraverso quel valore differenziale che è lo sguardo. L’artista vuole rispondere a chi si interroga sul senso della sovrapposizione di una realtà immaginata a quella esistente con scatti che a prima vista potrebbero dirsi realistici, ma che un’attenta osservazione porta nel campo metafisico: l’immediatezza percettiva lascia il posto a un modo di pensare il mondo che si estende nella durata e nella continuità dell’incontro tra esteriorità e interiorità.

Maria Teresa Rovitto

Giulia Ferrando. Nata a Genova nel 1988, si forma come fotografa lavorando in uno studio della sua città, mentre frequenta la facoltà di Lettere Moderne all’Università di Pavia. Si specializza infine in Fotografia all’Accademia di Brera con una tesi sul rapporto tra atto fotografico e atto performativo, a partire dall’esperienza maturata durante le prime collaborazioni con danzatori e performer. Attualmente lavora come fotografa di scena per compagnie indipendenti in Italia e all’estero. Occasionalmente si occupa di fotografia in altre forme: ne scrive, la insegna o ne cura l’allestimento.

- Giovanni Chiaramonte, Terra del ritorno, Milano, Jaca Book, 1989, p. 21 ↩︎