Testo e disegni di Dario Faggella

© Dario Faggella

1.

Gentile ***,

passi delle buone giornate? Non ti dispiace se ogni tanto ti invio una piccola missiva, vero? Avere una figura su cui riporre una minuscola croce o far volteggiare una candida piuma è un piacere che cerco nelle persone a me affini e, credimi sincero, non mi aspetto che tu mi risponda, anche se potrei illudermi che tu possa agire sottotraccia, spargendo dei minuti indizi di come la pensi per la cittadella in cui entrambi abbiamo dimora. Il fatto che tu non mi scriva mi è tanto caro perché divengo piacevolmente languido nell’immaginare la risposta, laddove marciremmo in una corrispondenza vera e propria, fatta di monotoni rimpalli, equivoci, cortesie, dinamiche di potere, rivendicazioni, giustificazioni e addii. No, no, mi basta vivere in compagnia del tuo simulacro. Mi è sufficiente la realtà della mia mente. E così, col mio scriverti senza aspettarmi risposta, coltivo l’idea di scavare una buca dentro di te, con le mani febbricitanti che piegano le dita rigide, le arcate delle unghie che si riempiono della tua terra, per poi nasconderci dentro una mia lepidezza o un mio moto uggioso, e infine ricoprire la buca coi detriti appena prodotti, battendoci sopra le palme di queste mie mani inquiete per riassestare il terreno. E poi verrà un giorno che non ti scriverò più, che ci perderemo. È triste, vero? Ma so che, magari fra vent’anni, una sera siederai sovrappensiero, in una postura flemmatica del corpo, su uno scoglio argenteo di fronte a una lingua di spiaggia, e quanto ho seppellito in te all’improvviso risorgerà in una fugace impressione; una suggestione derivata dalle mie antiche, piccole missive ti farà alzare il capo a mezz’aria, e nei tuoi ricordi voliterà un nome, come un fuoco fatuo, il nome del tuo buon

Darius

© Dario Faggella

2.

Amabile ***,

è da ieri che sono mosso dall’angoscia. Nel petto sento la morsa di una presenza sconosciuta, bestiale, che mi fa desiderare la morte senza resurrezione. Oh, se solo fossi un poco spensierato! Ma per esserlo dovrei mostrarmi indifferente alle lordure che, lente, colano sulle pareti interne del mio io. Quante mancanze, vigliaccate, oscenità e cattive azioni segnano il mio passato e decidono crudeli il mio futuro! Il tintinnare macabro dei miei scheletri nell’armadio non mi fa dormire la notte. La bella notte. L’agognata notte. Questa silente amica negata perché deturpata dal latrare dei cani abbandonati sui balconi; dal berciare osceno delle vecchie avvinazzate; dallo stentoreo gracchiare dei televisori; dai miei pensieri assordanti che ripetono continuamente il mio nome ma come se il segnale fosse disturbato. Anche la luna ha perso l’antico pallore, dopo che abdicò al trono oscuro. Questo buio che prima che nascessi era la mia consolazione e che non ho più negli occhi perché offeso dalle luci dei lampioni illuminati al neon; dalle becere luminarie che posizionate sulla cuspide della chiesa dileggiano la croce insieme ai chiodi e alla corona di spine; dai fari abbaglianti posti in ogni dove per fugare le paure della pavida gente; dall’implacabile messa a fuoco della mia anima che si riconosce infine nella figura di un bestiola immonda che si contorce viscida e si lecca le pustole purulente. Anche i tuoi occhi, *** del mio cuore, anche i tuoi splendidi occhi gettano nuova luce sulle mie parole, e io continuo a non prendere pace, le mie mani si afferrano ai miei capelli ribelli come ad aggrapparmi a me stesso per non cadere. Ma adesso basta, basta, esco a fare una passeggiata: mi devo pur distrarre. E tu, te ne prego, non prendere esempio da me; cerca di stare bene e tenta di non dimenticare che rimango il tuo affezionato

Darius

© Dario Faggella

3.

Inestinguibile ***,

l’aria venefica di fine stagione rende arsa la tua gola e io vorrei bagnarla col mio vino – il vino dell’ipocrita. Il mio stile aulico è in sostanza tendenzioso ed è il servo della mia carne; si presenta così, come lo leggi ora: eloquente e lezioso, ma i suoi scopi sono predatori e prosaici. Ieri sera una donna mi ha chiesto di raggiungerla presso la sua abitazione, ché si sentiva sola. All’altezza del mio pube ho sentito gorgogliare la mota della lussuria, dopodiché sono montato sul cavallo del mio lirismo e sono sceso giù per le scale del palazzo come fossero scaturite dall’onda sinusoidale dei miei desideri dionisiaci. Per strada ho comprato una scatola di preservativi. La poesia si è abbarbicata attorno a me in crescendo, a mo’ di vite, in volute a spirale, e mi ha sospinto su in alto, gloglottando, fino all’appartamento di colei che mi attendeva e a cui mi sono manifestato come rivelazione mistica e abbacinante. Mi sono infilato il preservativo. Le carni sbattevano a ritmo di infernali riti bacchici e dalle bocche uscivano banchi di vapore tanto densi che non riuscivamo neanche a intravedere i nostri volti; la cecità ha sbattuto le ali per tre volte sul nostro coito. Dopo la mia eiaculazione mi sono girato verso la finestra e mi è parso di vedere i fiori sul davanzale appassiti. La camera da letto mi è sembrata vuota di tutto: della mobilia, degli oggetti d’arredamento, di me e di lei. C’era solo il silenzio. Mi sono sfilato il preservativo. Poi, non sopportando più quell’atmosfera gonfia di bruta materia, alla donna ho detto un qualcosa di molto lirico per indorare quell’attimo frangente ormai privo di brama ma ella non l’ha capito. Ha riso. Una risata ottusa, stridula e meschina. Una risata che mi ha ferito. Mentre tornavo a casa in macchina ho alzato il volume dell’autoradio più che potevo per coprire il rimbombo di quella sghignazzata, ma quest’ultima risultava essere sempre più forte. Ecco, imperscrutabile ***, tu che leggi e valuti, dimmi: questo cachinno non è forse l’unica forma di compenso che può ricevere la mia poesia? La poesia di un uomo col preservativo, che usa il suo fallo come se fosse la bacchetta di un rabdomante. La poesia di un ipocrita. Ti prego, trattieni il disgusto per il tuo

Darius

© Dario Faggella

4.

*** dei miei sogni segreti,

delle mie aspirazioni pure e delle mie tentazioni impure, ecco che di nuovo ti scrivo. Tu per me sei un palazzo gotico dalla polifora enigmatica e io mi sento lo spettro che lo infesta. È perverso questo gioco che ci lega, questo mistero ludico che ci sdilinquisce nell’obnubilamento delle nostre fantasie? Domanda oziosa. Non rispondiamo! Nella mancata reciprocità di comunicazione io attraverso i tuoi muri, faccio cadere i libri posti in bilico sul settimino, accendo e spengo la luce, bisbiglio cose incomprensibili. Tutto perché mi piace per un poco dimorare sornione nei tuoi pensieri, come un gatto selvatico quando proditorio ti s’infila nello spiraglio della porta che si chiude e, una volta dentro la stanza, inarca la coda come a sbandierare l’approdo. Hai visto? Ogni sera io lascio una piccola missiva sotto un masso, sul muretto sgretolato accanto al cancello arrugginito le cui sbarre sono avviluppate dall’erba selvatica. Dietro il tronco rugoso di un albero io ti spio mentre passi di lì; se apri con mano frenetica la busta mi batte il cuore, se leggi subito con occhio avido quanto vi è contenuto sento il tremore, e quando mi lasci un ciclamino o una margheritina sul sasso, io mi struggo di piacere, perché mi hai voluto testimoniare il tuo favore, hai dato lo zuccherino al tuo buon cane bastardo. Quando invece non mi lasci nulla, che disperazione! Quale desolazione! Che senso di vuoto! Ma fosse solo questo. La dimenticanza è un deserto che avanza, la polvere si alza a coprire ogni cosa, presto apparterremo al nulla e ciò che è stato non sarà stato mai. Ahimè, io lo so. Verrà una sera che, passando di lì, non aprirai subito la busta, la porrai in tasca procrastinandone la lettura. Ahimè, verrà una sera che tu non passerai nemmeno più, e il masso sulla lettera sarà solo un minerale su un foglio di cellulosa. All’interno la venuta dell’inverno che stabilisce la vecchiezza delle mie parole, la monotonia che ormai le muove; all’esterno la busta intatta che come un sudario le ricopre. Tutto è caduco, niente si rinnova, e anch’io mi accomiato prima del previsto, ché la tristezza mi assale. Mi ritiro nel mio cantuccio, mi provo a dormire, ché vivere per me è grossa fatica. Tu però non sbuffare e perdona ancora una volta il poeta della lunga lagnanza che porta sul triste cipiglio il nome di

Darius

© Dario Faggella

5.

Umbratile ***,

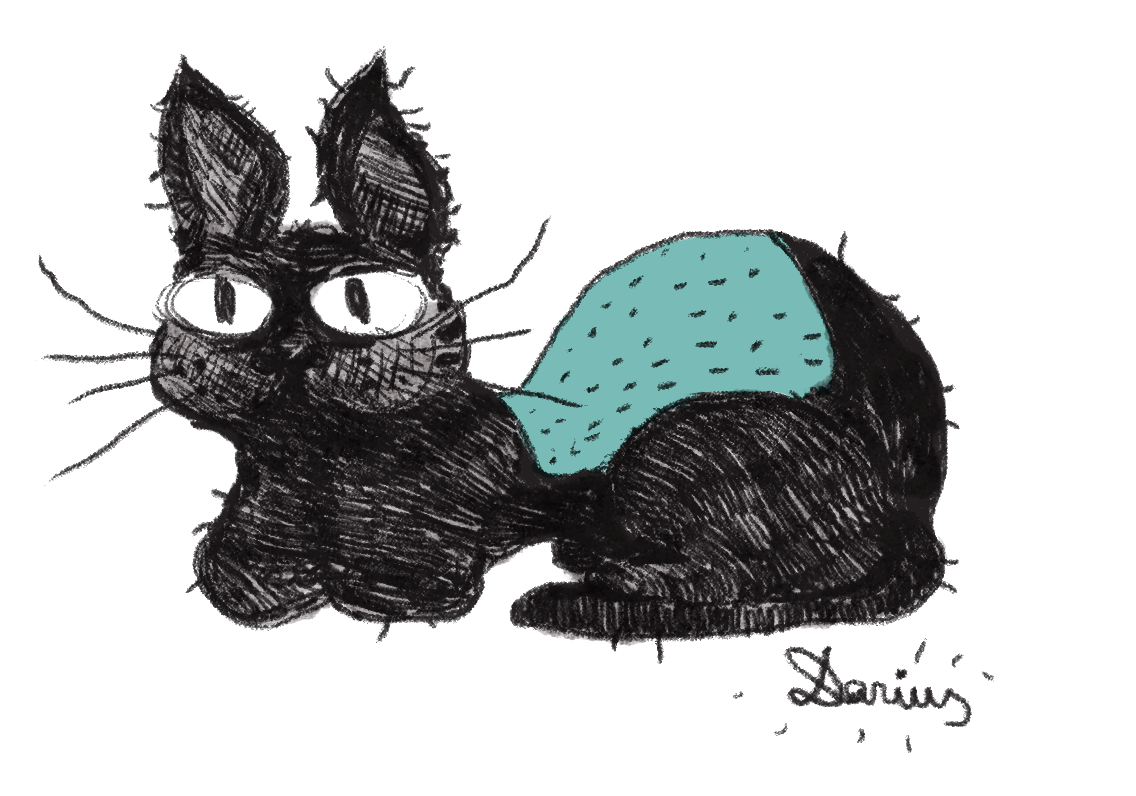

terra dei sogni, quella che ti scrivo ora è una missiva notturna. Io sono amico della notte e quando cammino si sposta meco il disco lunare. Assieme ai grilli io frinisco, le stelle governano il mio andare e le ragnatele alabastrine scintillano nell’abisso dei miei occhi. Il verso solitario dell’arcigna civetta mi è tanto caro quanto mi è odioso il grido strozzato del gallo infame. Non conosco l’amore e mi è estraneo il valore dell’amicizia. Però covo in me l’infatuazione, che è il solo moto che mi governa, e ora la riverso nella tua figura come una brocca la si riempie di acqua chiara, fresca e trasparente. Se solo avessi parole degne per esprimerti la nobiltà di questo lunatico stato dell’essere! L’infatuazione innanzitutto è fugace, momentanea, si nutre dell’emozione e fa anelare il cuore. Mentre l’amore lega, possiede e rovina, e gli serve la certificazione e s’incancherisce nell’abitudine, l’infatuazione ha la sua abitazione nella solitudine e non pretende nulla né promette alcunché. È nel mio fermentare solitario nell’ombra, nel contemplarti con sovrastrutture della mente, che io ti consacro al mio piccolo mondo interiore in cui tu sopravvivi alla realtà delle cose come simulacro. Non è invasamento, che è follia: questo tristo stato dell’essere lo pretendono solo gli dèi e i tiranni che vogliono immolare i lumi della ragione sui loro altari lordi di sangue. È infatuazione, la dedizione passeggera, del tutto irrazionale, e si nutre delle mancanze, delle assenze. Il tuo muto andare, la tua immagine frammentata in fotografie sbiadite, il tuo non essere di carne, il tuo appartenere a domicili sconosciuti e a lontananze, il mio vederti come dietro un vetro opaco: tutto questo vuoto io lo riempio di ideale e mi infatuo. Ricordi quando eravamo ragazzini? Io ero sceso giù all’orto degli ulivi dove mia nonna aveva appeso al ramo di un albero due lembi di una corda sulla cui curvatura dabbasso aveva incastonato una tavoletta di legno; mi aveva costruito un’altalena per farmi passare il tempo. Ebbene, quel pomeriggio con sorpresa trovai te lì sopra. Non ti dondolavi tenendoti forte alle corde e divaricando le gambe all’aria, bensì mantenevi le punte delle scarpe ben puntellate sul terriccio e, piegando un poco le ginocchia, oscillavi con fare mellifluo. I tuoi capelli incorniciavano il pallido incarnato e le tue pupille sfumate di carminio baluginavano irradiate dalla luce del sole. Ciao, ti ho detto, e tu ciao mi hai risposto. A farci da coro c’erano le cicale, l’abbaiare di un cane lontano e tanto silenzio. Mi dicesti che avevi perduto la tua gattina, me la descrivesti, ti dissi di non averla vista. Ti parlai della mia gattina nera, che aveva la rogna e per questo gli altri gatti la cacciavano via, e siccome mi pareva che condividessimo il medesimo destino la prediligevo come unica compagna. Mia nonna mi aveva proibito di accarezzarla per via del mantello malato, e allora sulla sua groppa avevo posto un asciugamano blu zaffiro e così, passando la mano su di esso, me la lisciavo lo stesso. Tutto questo ti dicevo e tu mi sorridevi con accento benevolo e dalle estremità delle tue labbra si ramificava verso l’alto ogni tipo di beltà che vedevo poi svanire nel cielo e confondersi coi cirri sonnacchiosi. Poi ti alzasti, mi dicesti ciao e te ne andasti. La notte, nel buio della camera, avevi già un trono adamantino nei miei pensieri e io ti contemplavo muto, senza formulare alcun verbo, e mi perdevo in un dedalo di suggestioni che mi facevano lacrimare gli occhi. Il giorno dopo ti aspettai con desiderio. Per rendere sopportabile l’attesa mi dicevo: alle 16.05 verrà. E non venivi. Alle 16.54 verrà. E non venivi. Alle 17.38 verrà. E non venivi. Alle 18.46 verrà. E non venivi. Allora camminavo per l’erba gialla, calpestavo i cardi e i pan di serpe, e tutto quel silenzio mi pesava e non sopportavo più essere così solo. Ma stanotte torno in tua compagnia, perché sono amico della notte, e nel regno delle ombre, delle palpebre serrate, tutto mi è possibile, e da questa infatuazione mi faccio consumare pezzo a pezzo. Oh, se tu potessi leggere tutto ciò adesso, nel bel mezzo delle tenebre, e non domani mattina, quando raccoglierai la lettera, sarebbe come se ci incontrassimo per davvero, e ci stringessimo in un abbraccio tenero e tremolante come fossimo la fiammella della candela lasciata fioca sul tavolo della cucina. Io non ti copro di baci, perché sono volgari, io ti copro di illusioni. Mi piace illudermi che tu mi perdoni, anche se non lo merito perché sono un infame impenitente e troppe volte ti ho sfigurato le labbra facendole piegare in una smorfia di dissenso. Ma non ci voglio pensare, voglio credere che per te la mia poesia non valga un cachinno come ti scrissi l’ultima volta. Ecco, attraverso te nego la realtà della mia inadeguatezza, dei miei fallimenti e degli inciampi e delle vergogne. Con la tua figura mi nobilito. Chissà se dormi, chissà quali sogni ti cingono il bel capo. Ora esco con il favore del buio, pongo la piccola missiva sotto il solito masso, vicino al cancello, e poi torno a casa e mi sdraio sul letto. Guarderò il soffitto imbrunito dalla muffa e in quelle macchie cercherò di intravedere i paesaggi celesti a me tanto cari. Vedrò di raggiungerti negli onirici lidi, e magari tra poco sentirai la mia voce che ti dirà: ehi, sono io, eccomi! E tu risponderai: ma io chi? Rivelati! Io, io, sempre io, il tuo

Darius

© Dario Faggella

6.

*** della mia melopea,

torno stasera a scriverti, dotato di tanti buoni propositi con cui lastrico la strada che mi porterà all’inferno. Ricordi la mia ultima missiva notturna? Dopo averla nascosta al solito posto, sotto i fari delle stelle feci ritorno a casa, mi coricai a letto e chiusi gli occhi convinto che, preso com’ero dalla mia infatuazione per te, ti avrei davvero incontrato per i trasparenti lidi onirici. Ma non fu così, incontrai altre persone: è così dispettoso l’uomo della sabbia! La mattina seguente corsi presso il muretto e constatai che sotto il masso non vi era la lettera che ti avevo lasciato: l’avevi già presa. Mi sentii allora come accarezzato contropelo da una mano maligna e il dubbio isterico che il mio scritto ti avesse procurato turbamento mi avviluppò tra i suoi tentacoli. Me ne ritornai alla mia umile dimora, stanco e avvilito. L’infatuazione, come l’adrenalina o la paura degli spettri, è una droga del cervello di durata passeggera, è uno stato momentaneo del sistema nervoso; prima o poi i suoi echi sfumano ed era appunto quanto mi stava accadendo. Mi buttai a peso morto sul letto e ogni cosa vedevo marcire: il giaciglio fradicio e scricchiolante, i libri ingialliti e piegati dall’umidità, i muri scrostati e anneriti da muffe preistoriche; il mio corpo livido e itterico che dietro i brandelli di carne arricciati faceva mostra del bianco fuligginoso delle ossa. Ero entrato nel mondo entropico. La realtà che attraverso l’idealizzazione della tua figura avevo rarefatto mi presentava infine il conto, mentre in maniera repentina venivo sepolto da una coltre di polvere in costante ispessimento. Ci stavo per lasciare le piume! Come ne uscii fuori però te lo racconterò un’altra volta, devo ancora finire di sistemare casa, nel frattempo tienimi da conto e non mi avere a noia, tuo

Darius

© Dario Faggella

7.

Lodevole *** che hai fatto il nido nel mio cranio,

ti nutro coi vermi del mio animo, dato che sono un sepolcro imbiancato. Lo Spirito del Progresso mi ha messo all’indice da tempo, mi accusa di scriverti in modo equivoco, mi ha chiesto: come giustifichi questa condotta? Signor giudice, gli ho detto, io metto su carta il mio continuo sospirare, lo racchiudo in una busta, mi reco al giardino comunale e, sul muretto maculato di croste d’intonaco, accanto al cancello roso dalla ruggine, metto la lettera sotto un piccolo masso e poi aspetto che *** giunga a cibarsene. Un comportamento piuttosto deplorevole, mi ha rimproverato il giudice. Ma no, perché? Io mi apposto dietro un albero per spiare la sua venuta e, dopo un poco, la mia amata creatura giunge dall’alto sbattendo le sue grandi ali di pipistrello. Qui si sono messi tutti a ridere, a farmi il verso ripetendo le parole ali e pipistrello. Continua, continua, ha detto il giudice dopo aver chiesto il silenzio, e poi ho sentito che a mezza bocca aggiungeva: imbecille. Io, nascosto dietro il tronco di questo faggio, vedo il momento in cui alza il masso e strappa la busta per suggerne il contenuto. È l’attimo più bello, perché isolo e poi valuto tutte le pieghe epidermiche delle sue espressioni facciali. Se queste linee hanno curvature morbide o inclinazioni diagonali che, tendendo verso l’alto, pare indichino l’Orsa Maggiore, a me batte forte il cuore e sono tutto contento, perché significa che apprezza, che il pasto è di suo gradimento. Se vedo due facelle rutilanti ondeggiare nel grigio cinereo dei suoi occhi, copro con le mani il mio spirito ché, altrimenti, basta lo sprizzo di una scintilla perché esso prenda fuoco. Di queste piccole cose mi nutro e non sento colpa di sorta. Va bene, il mio cuore è calcareo, non sono empatico, sono incapace d’amare e mi perdo sovente nelle retroguardie della carne. Giuda mi conta tra i suoi e per questo non ho scampo. E infatti non ce l’hai, mi ha detto il giudice, e mi ha indicato il patibolo che sardonico mi aspettava strizzandomi l’ocello del cappio. Allora sai che ho fatto? Sono scappato da quel tribunale infausto e mi sono messo subito a scriverti la qui presente. Mediante un processo di transustanziazione trovo ricetto qui, mi faccio carne nelle parole che stai leggendo in questo momento: sapessi che piacere avere il tuo sguardo sopra di me, avere come unico cielo la sclera del tuo occhio, come luna la tua pupilla e la tua anima come universo tutto attorno! Ci metterei la firma per vivere trasmutato nella sostanza di queste parole che scorri, anzi lo faccio subito, che cosa aspetto, ecco che la vergo qui di seguito:

Darius

© Dario Faggella

8.

*** dei giorni passati felici,

perché questi giorni invece sono così tristi? Oggi, camminando per i viali della mia città, mi è preso lo scoramento. Tutta la materia mi sfuggiva di mano. Ho iniziato allora a palpare un lampione, nella fattispecie il cilindrico palo; lo toccavo, lo lisciavo, lo stringevo, tentavo di afferrarne la concretezza, la realtà, eppure non riuscivo a penetrarne l’esistenza. Sono i cinque sensi che ci fanno percepire il mondo del reale, non è vero? Quel lampione l’ho annusato, con la punta della lingua ne ho titillato la ruvidezza della superficie, ma lo perdevo continuamente. “Non è tutto qui”, mi dicevo disperato, eppure il lampione era lì tutto intero davanti a me. Che diamine mi era preso? Stavo impazzendo. Dei passanti si sono fermati a chiedermi se avessi per caso bisogno di aiuto. Mi sono sentito estremamente imbarazzato. Non sapevo come giustificare il mio comportamento. I palazzi tutti attorno mi davano le vertigini e mi è mancato a un tratto lo scopo della mia vita. A casa i miei famigliari mi sembravano degli estranei e mi parlavano agitando le braccia ma io li sentivo come se fossi sott’acqua e le loro voci mi giungessero dalla superficie. Ho mangiato un boccone perché mi sentivo svenire, ma ho passato una buona mezz’ora a masticare cercando di cogliere nella sua autenticità il mio movimento mascellare. Non sono riuscito a inghiottire e allora ho sputato la poltiglia sul piatto. Nel riflesso lucente di quel boccone rigettato ho visto il mio volto deformato; ho infine riconosciuto me stesso e, allargando man mano il raggio della mia visuale, come un cerchio concentrico, ho preso contezza anche di tutto quanto mi era attorno. Ma mi sento triste, come se mi dovessi accontentare dell’evidente. Solo scrivendoti queste righe cariche di umori trovo un po’ di sollievo e mi pare di sondare i vuoti abissi di quest’esistenza senza radici, mi perdo nella solitaria catabasi presso il tuo imperscrutabile pensiero e sulla sabbia del tuo silenzio traccio un nome che la risacca delle mie lacrime un giorno cancellerà via:

Darius

© Dario Faggella

9.

Splendente ***,

come cammini tu? Lo so, cammini sulle punte dei piedi perché tutto il tuo essere combatte contro lo spirito di gravità. Io procedo ingobbito, come a reggermi le interiora che mi penzolano di fuori, e mi guardo attorno con l’occhio spiritato come se fossi braccato da qualcuno che mi vuole dare il colpo di grazia. Oggi doveva essere un giorno di festa, ma il mio spirito corrotto l’ha rovinato suggerendomi alcune malignità che non ho saputo smaltire. Se potessi scavare una buca abbastanza profonda per seppellirmici dentro, io ti giuro lo farei, ma non ho abbastanza forza nelle braccia per lavorare di pala, e come certi vermi mi limito a strisciare sulla superficie terrosa in mezzo ai ciottoli e alla polvere. Quando ero ragazzino, c’era una vecchia del paese che mi lanciava maledizioni, mi faceva gesti orrendi, disegnava con le dita nodose certe traiettorie strane per aria e poi con il palmo della mano me le spingeva contro, oppure ci soffiava sopra verso la mia direzione, e chiosava il tutto con un rantolo di dispetto, e io me ne andavo via mortificato, come se fossi stato realmente colpito da qualcosa. Correvo a nascondermi tra le foglie di un vecchio albero e mi dicevo che un giorno la morte sarebbe pur venuta a portarmi via con sé. Allora il regno del nulla spalancava le fauci, io chiudevo gli occhi e vi entravo dentro, bloccavo ogni possibilità di figurarmi qualcosa, inibivo ogni parola del pensiero, la cosa più difficile era fermare certi ghirigori colorati rimastimi impressi dalla luce del sole, ma poi ci riuscivo. Credimi, *** del mio momento segreto, per un poco ero in grado di non esistere ed era stupefacente. Poi però cedevo alla parola, all’immagine, i miei occhi si aprivano, tutto il rumore del mondo mi entrava nelle orecchie a creare disordine e confusione. Vorrei offrirti il meglio di me perché tu possa serbarmi in maniera positiva nei tuoi pensieri, ma come vedi quello che ho è poca roba e tutta rovinata, e tra poco distruggerò anche il mio nome perché mi sento davvero stanco. Lo vuoi conservare tu, così da proteggerlo dalla mia sete di deserto? Tienilo, eccolo:

Darius

© Dario Faggella

10.

Le nubi nottilucenti hanno segnato la fine di un altro giorno e io, dolce ***, mi immergo di nascosto in una nuova missiva notturna, come un favorito della luna che si appresta furtivo al proprio brigare. Stavolta però non è l’infatuazione a guidarmi: ricordi quanto fanatismo in quella lettera? No, stanotte a condurmi da te è la nostalgia. Senti dei colpetti al vetro della finestra? Sono io che picchietto col mio rostro, arruffo le penne, zampetto sul tuo davanzale, ti invito alla passeggiata lungo il viale segnato dal duplice filare dei lumi appena accesi e dal volitare scomposto delle nottole sonnambule. Vieni con me, dammi la mano, vuoi? Camminiamo un poco, nessuno si accorgerà della tua assenza, non titubare, non ti guardare attorno. Si alternano i nostri passi che sdrucciolano sul selciato e il nostro complice silenzio lascia la scena al ruglio della volpe e al frusciare misterioso che indugia testardo tra l’erba, i rovi e le frasche. Saliamo sui gradini di questa scala a chiocciola che si attorciglia verso il cielo puntellato, lungo le mura erte a difesa di una rocca vetusta, voglio mostrarti una cosa. Ecco, per di qua, sediamoci su questo sedile di silicio. Davanti a noi si staglia la città in panoramica, la metropoli in miniatura. Ti pare bella? Lo è, ma credimi: solo perché è in lontananza e perché coperta da brume di oscurità. Le piccole luci del treno che vedi procedere lento sembrano mostrarcelo per nulla brutale, sporco e violento come da vicino ci appare ogni volta che in stazione corre urlando a squarciagola. E guarda lì in fondo l’autostrada come si fa vanto di essere nobile, docile e placida, piena di promesse, con i piccoli lumicini delle automobili sparute che vanno sonnacchiose in direzioni opposte e che ostenta come piccoli monili sbrilluccicanti. Eppure, da vicino, sotto il sole che brucia, quanto disgusto ci porta il suo catrame violato dal rombo funesto e pernicioso di lamiere ottuse che sfrecciano ruttando indifferenti a tutto? Così io per te, *** del mio segreto ardore, così sono io per te; se mentre ti parlo vedi qualcosa di buono è perché mi vedi in lontananza, trasparente, evanescente, mistificato dai fumi opalescenti delle parole che leggi. Dio solo sa l’orrore che potresti patire nel vedermi a un palmo di distanza. Ah, se solo tu potessi incedere con passo solivago per le arterie del mio essere e perdonare ogni immondizia, assolvere ogni nequizia! Perdonami, dico cose più brune della notte che ci attraversa, è colpa della nostalgia che mi sospinge, della mia sorte che mi avversa. Vuoi camminare ancora un poco? Sì, proseguiamo il nostro cammino, scendiamo per la scala a spirale, procediamo lungo il turrito reso argenteo dalla luna perlacea che ci governa. Mano nella mano andiamo adagio fino al centro dell’universo. Ed ecco che respiro dopo respiro abbiamo raggiunto il giardino di cui vorrei farti vedere alcune presenze floreali. Vedi questi fiorellini rosa, bianchi, gialli e rossi? Si chiamano Belle di notte e stendono i loro petali al crepuscolo, rimanendo aperti solo lungo il corso della volta notturna. Quando l’alba pone fine alla caligine stellata, essi si richiudono a riccio e di ciò che vi è intorno pare non ne vogliano punto sapere. Senti che forte fragranza emanano, su per le narici sembra che il loro profumo si ramifichi in stordenti ambagi. Anch’io sono una Bella di notte laddove il declino tenebroso sei tu quando arrivi e poni il tuo drappo nero sulle cose del mondo. Nella tua oscurità io ti apro il mio cuore sul cui palcoscenico il mio spirito immobile e immondo si rivela elevato, musicale, ondivago e trasparente. La vita mi pare degna anche di un solo respiro e io mi espando in afflati cromatici. Ma quando togli il tuo drappo ombroso e te ne vai, e la luce abbagliante innalza tutte le forme del globo, io mi rattrappisco nel mio ricettacolo fognario, di tutto ciò che accade sotto l’egida del giorno non voglio sapere, non mi riguarda, e aspetto la sera, la dolce sera, per aprirmi di nuovo al tuo sguardo nero e scrutante. Ma adesso hai un sussulto e mi rimproveri che, mentre ti parlo, distolgo sovente lo sguardo. Sediamoci qui, su questa panchina ferrosa, ti spiego il perché. Sto cercando di addomesticare i miei occhi. Questi occhi così umani da essere bestiali si abituano a tutto: allo scannatoio, all’arte museale, alla pornografia, al giardino dell’Eden, al centro commerciale edificato sul giardino dell’Eden. Questi occhi infami si assuefanno alle visioni e le danno presto o tardi per scontate. Io non voglio abituarmi alla tua figura. Ti guardo solo un poco e poi volto il guato altrove, così la beltà del tuo ovale mi rifulge nella mente inafferrabile, come fosse riflesso nell’increspatura di uno specchio d’acqua chiara. Per questo non desidero sposarti, non voglio che un mattino, preso dal bieco quotidiano, io ti guardi un istante come per distrazione e dia il tuo volto come assodato o, peggio ancora, digerito. In virtù di ciò io ho un unico desiderio, ti dico tosto quale. Vorrei essere un tuo capello. Davanti a tutti gli altri, sul promontorio della fronte. Leggerei i libri che leggi tu, e se non ci vedo bene mi piegherei più che posso sulla pagina finché tu con un soffio della bocca non mi rimetteresti di nuovo al mio posto. Mi nutrirei della tua cultura, della tua sensibilità e del tuo spirito, succhiando tale nutrimento dalle terminazioni cerebrali che attraversano il mio bulbo. Mi annoderei al tuo dito sinuoso quando ti tormenti una ciocca con fare morboso, mi farei trasbordare dalla tua mano dietro l’orecchio per suggerirti ancora il mio anelito. E se qualche d’uno ti volesse baciare, io mi infilerei maligno tra le sue labbra e poi su per la narice finché spazientito non desisterebbe. La notte dormirei premuto tra il cuscino e la tua guancia, oppure raccolto in un laccio sopra la nuca sovrasterei i tuoi sogni e in essi fonderei i miei. Questa è la vita che mi piacerebbe fare e che purtroppo non faccio perché non sempre va come davvero vogliamo. Torniamo a casa? Voglio porti un quesito. Cosa sono tutte queste mie piccole missive a senso unico? Io un’idea ce l’ho. Sono un riverbero delle dinamiche della meccanica quantistica. Io esisto e non esisto, ma esisto in modo determinato solo nel momento in cui tu mi leggi. E vivo soltanto in virtù delle tue impressioni, in me scorre il fluido vitale di come mi rappresenti nella tua immaginazione. Con i miei difetti quando ti scrivo cose che non ti convincono e con i miei pregi quando riesco ad aprire i boccaporti del tuo entusiasmo. Ma se non mi leggi, io sono e non sono e, in ultimo, non sono affatto, perché meno moltiplicato più fa sempre meno. Tuttavia, se io esisto, esisto solo adesso, mentre mi stai leggendo, i tuoi occhi guidati dalla tua mente mi danno la vita, il resto non è dato. Siamo arrivati presso la tua abitazione, i fari dei lampioni si stanno spegnendo. E già ti perdo. Ogni volta che porto a termine una mia lettera per te rivivo il mito di Orfeo ed Euridice: io mi volto troppo presto e ogni volta non ci sei più. Che dolore. Che devo fare adesso? Ma sì, certo. Devo porre il mio nome in calce per chiudere la missiva e prendere commiato, ma stavolta desisterò. Mi sento troppo avvilito, non so neanche se troverò la forza di uscire per mettere la missiva sotto il solito masso. Fuori l’alba sta per esplodere in una nuova giornata e io non ho più voglia di… non so neanch’io di cosa. Che fastidio questa luce. Mi pare di stare farneticando, vedo tutto sempre più sfocato. Ecco, divento sempre più trasparente, svanisco, digrado… mi vedi? Digrado verso il niente.

© Dario Faggella

Editing di Livia Del Gaudio

Dario Faggella nasce a Roma nel 1981. Disegnatore e grafico qualificato, ha realizzato illustrazioni, fumetti e video d’animazione per vari progetti editoriali e discografici. Ha pubblicato racconti, illustrazioni e fumetti per il quotidiano Domani, per le riviste letterarie Malgrado le Mosche e Salmace e per l’antologia di microfinzioni Multiperso. Per Aguaplano ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Agnello Leone Maiale Scimmia.

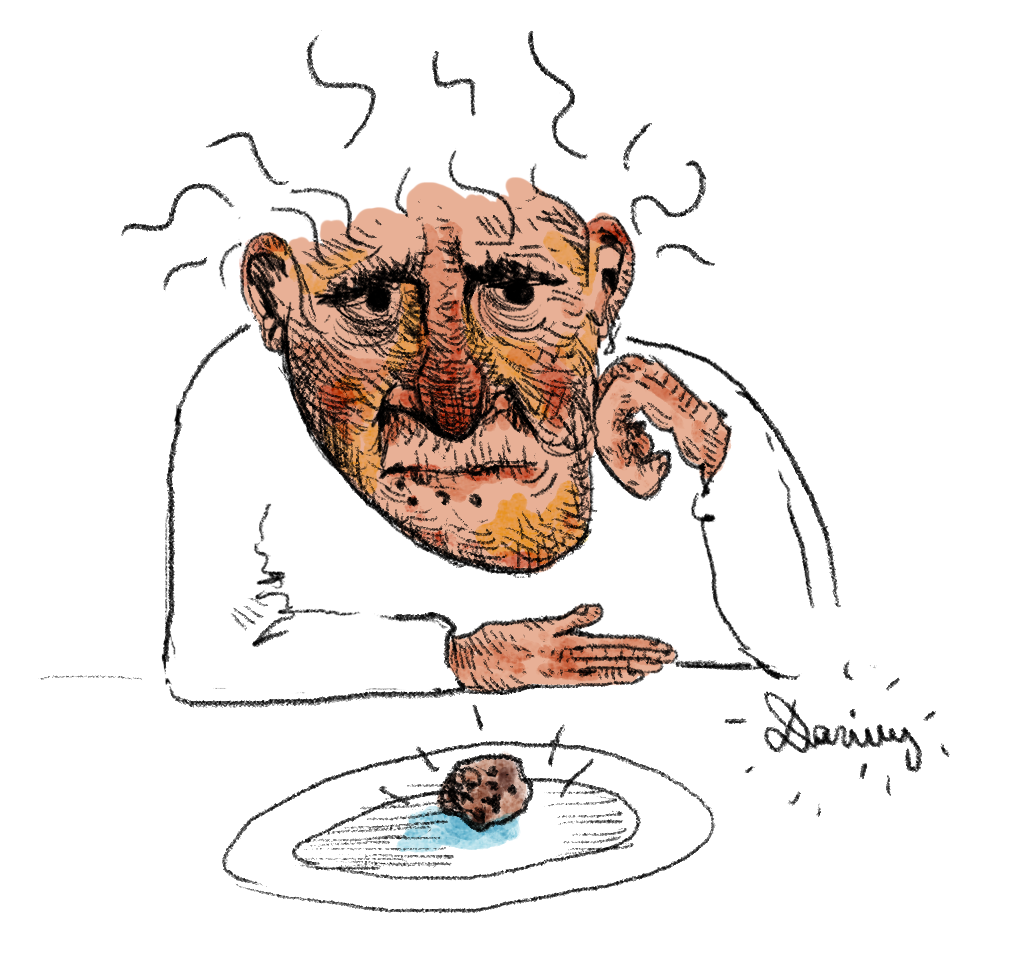

L’eccesso rivela il carattere. Un naso grande, incisivi storti, una voglia di caffellatte in mezzo alla fronte: il nostro cervello risponde agli estremi con più efficacia, per questo di un volto ricordiamo i difetti, le dissonanze, i moti di ribellione estetica. Questa attitudine non comporta giudizio (a meno che non vi chiamiate Cesare Lombroso) e ha un interessante risvolto pratico: può essere messa su carta. L’unica cosa che serve è capacità di osservazione e un tratto sintetico.

A lungo ritenuta un genere minore, la caricatura si fa risalire a Leonardo Da Vinci. Prosegue con Annibale Carracci e Gian Lorenzo Bernini, fino a esplodere nel Settecento: nata come eccezione all’interno della storia del ritratto, si rivela nell’età della ragione uno strumento di indagine psicologica. Prima di Freud, è stata la caricatura a piegare la maschera della persona esponendola al grottesco.

Dario Faggella è un caricaturista. Non è interessato alla satira, alla critica sociale, non ci sono battaglie che porta avanti tranne quella ostinata contro se stesso; il suo segno, che si esprime nelle illustrazioni come nella parola scritta, appartiene al passato. Non stupirebbe vederlo camminare per la Roma del Diciottesimo secolo sotto braccio al “Cavaliere delle caricature” Pier Leone Ghezzi, o all’architetto pontificio Carlo Marchionni, esperto di cibori quanto di orecchie a sventola. Eppure tra Faggella e i suoi illustri precedenti esiste una differenza. Il suo è un occhio contemporaneo: non si muove verso l’esterno se non per rapide incursioni; non cerca l’incontro con l’Altro – aspirazione già persa in partenza – ma ritorna incessantemente a sé in un’azione che ricorda quella che si compie su un tavolo anatomico, una dissezione ex post di un corpo che, seppure in maniera ironica, l’autore dà ormai per spacciato. Il suono antico della prosa non rende meno crudele l’effetto: la gentilezza con cui ci prende per mano non nasconde la ferocia dell’operazione, il giudizio della condanna.

Livia Del Gaudio